Dans la jungle qu’est devenu le Yoga avec son aspect mondialisé et ces formes multiples, je vais tenter de définir ce qu’est le professeur de Yoga, au milieu de tout ça.

Tout d’abord il faut savoir de quel enseignement du Yoga nous parlons : JñānaYoga (Yoga de la connaissance), Karma Yoga (Yoga de l’action), Bahkti Yoga (Yoga de la dévotion), Haṭha yoga (Yoga de l’effort ardent)…

De toute évidence, en occident une grande majorité de professeurs enseignent le Haṭha yoga ou tout du moins une inspiration de cette voie. En effet le Haṭha yoga, qui utilise le corps comme véhicule spirituel et qui était encore un Yoga assez anonyme il y a un siècle, est devenu le Yoga de façon générale quand on emploie le terme. Le mot Yoga est devenu commun, c’est dorénavant une activité comme les autres et quand on utilise le mot Yoga dans le monde occidental nous vient souvent en premier l’image d’une jeune femme à l’apogée de ses capacités physiques, qui fait une posture que seul 1 % de la population peut envisager de réaliser ! Ou alors des gens allongés proches de l’endormissement et parfaitement détendus !

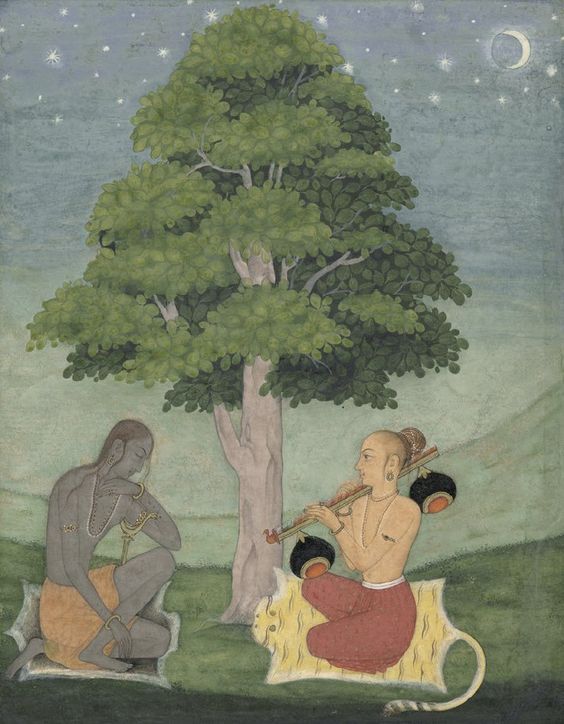

Le Haṭha yoga se définit comme le Yoga de l’effort « violent ». Ce n’est pas violent au sens où il est violent envers les autres ou soi-même mais plutôt l’effort ardent, l’ascèse spirituelle qui doit faire surgir un feu intérieur capable de purifier les obstacles de nos limites matérielles. C’est aussi une analogie du cosmos, le corps humain comme cartographie du corps cosmique.

Vous conviendrez que nous nous sommes bien éloignés de cette vision dans notre monde globalisé. Et ce parfois même à la source, en Inde où être professeur de Yoga n’est pas forcément la garantie d’un bel enseignement ou d’une grand probité spirituelle.

Le Haṭha yoga est devenu populaire sous l’influence de maîtres indiens comme Krishnamacharya et ses élèves Pattabbhi Jois et Iyengar. Qu’on les aime ou pas, qu’on le veuille ou non, ces personnages ont largement contribué à populariser la discipline.

Et avec l’arrivée de médias comme la télé, leurs prouesses physiques sont celles qui ont le plus attiré et épaté l’œil des spectateurs occidentaux. Combiné avec une carence de vie spirituelle en Occident, Le Yoga venait répondre à plusieurs problématiques du monde moderne : détresse intérieure, vieillissement de la population, quête de l’individu à outrance…

Pour voir l’histoire de l’évolution de cette discipline, je vous invite à consulter le remarquable travail universitaire de deux Yogis chercheurs et pratiquants, Mark Singleton et James Mallinson (Les racines du Yoga, Aux origines du Yoga postural).

Alors pourquoi le Yoga est-il devenu, dans de nombreux cours, cette sorte de gymnastique hygiéniste aux vertus relaxantes ? Et qui est le « prof » de Yoga au milieu de tout ça ?

Comme je l’ai dit précédemment le Yoga, et donc le Haṭha yoga, est une pratique complète qui tient compte de tous les paramètres de l’individu et qui par ces aspects multiples répond aux nombreuses incertitudes de notre monde contemporain. En effet, il a une influence sur la santé grâce à son travail physique mais a aussi une incidence sur l’équilibre du système sympathique grâce à sa « science du souffle ». Il répond à l’épuisement individuel et collectif d’une société où l’on est sursollicité de toute part. Et enfin il donne une vision plus scientifique de la spiritualité à un monde ou le scientifique est devenu une quasi religion. C’est en quelque sorte une philosophie incarnée. Il n’y a qu’à voir les nombreuses études faites dorénavant sur les effets de la méditation notamment. Même si les initiateurs de ses recherches sont plutôt bouddhistes, comme Mathieu Ricard, il n’en demeure pas moi qu’ils contribuent à cette «validation » de l’efficacité du Yoga.

Alors qui est le professeur de Yoga ? A-t-il besoin d’une formation ? Ou d’une initiation ? Peut-on être occidental et professeur de Yoga ? Un professeur de Yoga est-il un maître ? Est-il un Guru ?

Qui est le professeur de Yoga ?

Le professeur de Yoga en sanskrit c’est l’Ācārya. Ācārya est un terme sanskrit qui signifie «celui qui enseigne par sa conduite». Un Ācārya est un enseignant qui montre l’exemple. De plus, Ācārya peut être utilisé comme suffixe pour un enseignant de n’importe quelle discipline. C’est un nom de famille brahmane qui peut être trouvé à travers le Népal et l’Inde.

Le professeur de Yoga est donc à la fois un titre et un exemple à tenir. Ce titre il l’obtient soit à partir d’une longue étude auprès de ses professeurs, soit, plus couramment aujourd’hui, auprès d’une école de formation. L’exemple à tenir il le tient de par les enseignements qu’il a reçu mais aussi de la mise en pratique quotidienne de ce qu’il a appris. C’est donc une grande responsabilité qui implique un profond engagement.

Je vais graduer ce que je considère comme les différentes étapes du professeur pour plus du clarté : le professeur (Ācārya), le maître et le Guru. Je reviendrai sur ces termes.

Le professeur au sens de titre et d’engagement est à mon avis la première étape de l’enseignement. Avoir reçu un enseignement sérieux, s’investir dans la recherche, faire preuve de pédagogie et respecter la pluralité de ses élèves. Et humblement s’appliquer à progresser sur le chemin.

A t’il besoin d’une formation ?

De toute évidence oui. Comment transmettre soi même ce que l’on a pas appris et expérimenté? Mais c’est là où les points de vue divergent. Certains diront qu’il faut une expérience directe, divine pour enseigner le Yoga, d’autres diront qu’il faut passer par une école. D’autres encore que seuls des Guru indiens peuvent passer le message.

Le Yoga vient d’Inde mais il fait preuve d’universalisme et peut très bien être appliqué à n’importe quel être humain. Ce vieux débat de la tradition et de la pureté de l’enseignement peut être dangereux. A chaque fois qu’on met en avant la pureté il y a toujours derrière l’impureté de l’autre. Il y a partout des gens sincères dans leur démarches, il y a de bons enseignants dans toutes sortes de lieux, en mjc, en individuel, issu de Guru indiens ou pas.

L’authenticité et la durée de formation quelle qu’elle soit me paraissent des critères essentiels. Chacun transmet d’où il en est, de ce qu’il a assimilé, de ce qu’il a vécu. Et comme dans tous les domaines, les meilleurs dans leur pratique ne sont pas toujours les meilleurs passeurs. La pédagogie a une partie d’inné et une grande partie d’étude, de curiosité et nécessite une grande empathie tout en sachent prendre la distance nécessaire.

Les nombreux courants de Yoga dans le monde, les nombreuses pratiques farfelues, les récupérations, la façon du commerce mondialisé de travestir le Yoga ou encore le manque de formation et les formations trop rapides perdent les pratiquants. Mais aussi l’illusion d’une formation indienne qui aurait plus de valeur. Aujourd’hui pour répondre au format moderne les formations sont raccourcies parfois à un mois et leur donner un côté indien donne l’illusion d’une « vraie » formation.

Comment identifier et authentifier un enseignement de Yoga ?

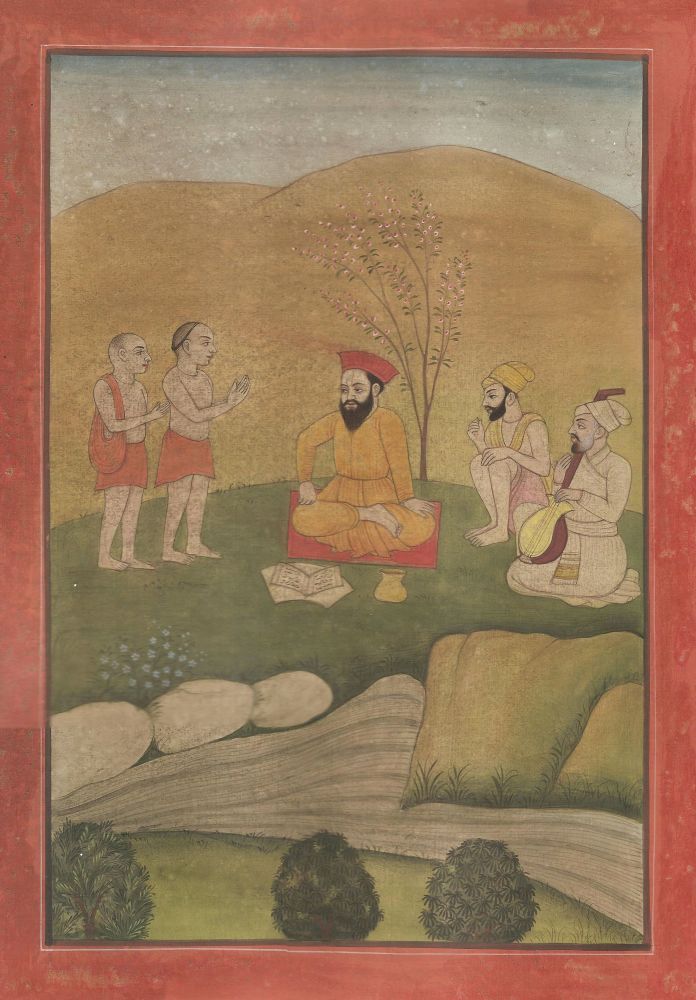

Un critère me paraît essentiel, la Paramparā . Ce terme décrit une lignée de transmission ininterrompue de professeurs à élèves. Cette chaîne ininterrompue d’élèves qui deviennent à leur tour professeurs donne de la crédibilité à un enseignement. Pour valider un enseignement on peut penser qu’ il faut au moins trois génération de professeurs au dessus de soi. Par exemple dans la HaṭhaYogaPradīpikā (la petite lumière sur le Haṭha) l’auteur Svātmārāma cite une trentaine d’enseignants au dessus de lui. Bien que ce critère ne soit pas le seul pour faire un bon professeur mais il donne un traçabilité, une inscription dans un courant.

Qu’en est-il de l’initiation ?

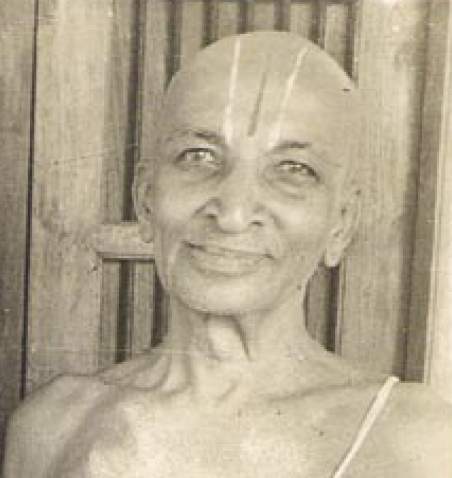

L’initiation auprès de grands maîtres indiens, certains l’ont faite et font preuve d’une démarche sincère. C’est l’essence même du Yoga, une transmission directe de maître à disciple. Est-ce qu’elle garantit ensuite un bel enseignement ? On en revient à la vertu d’exemple qui est centrale dans la transmission indienne. C’est d’abord dans notre attitude qu’on enseigne, la loyauté, la recherche, l’abandon à plus large que soi, l’humilité. La force de l’exemple qu’on pouvait retrouver chez des personnages comme Gandhi, Mandela, Luther King et des Yogis comme Ramakrishna.

Évidemment il ne faut pas non plus négliger l’enseignement des textes sacrés et des postures, l’attitude est la base essentielle mais elle doit se compléter avec une bonne connaissance de ces deux aspects et l’âge et l’expérience sont des atouts non négligeables dans la valeur de l’enseignement.

Peut-on être occidental et professeur de Yoga ?

Je ne peux répondre que oui étant moi même dans cette situation ! Il me semble qu’il faut faire attention à l’appropriation culturelle. Ne pas singer les indiens. Transmettre l’universalisme du Yoga en tenant compte des particularités sociétales de notre environnement. Respecter la tradition et la source du Yoga, s’appuyer sur les textes référents, ne pas inventer ce que l’on ne connaît pas ou n’a pas expérimenté. Nous attirons les élèves qui nous ressemblent. Comme je l’ai dit précédemment la sincérité, la recherche et l’humilité sont de mise.

Professeur de Yoga est devenu un métier. C’est un non sens pour les puristes mais soyons clair à de rares exceptions près on ne devient pas riche en enseignant le Yoga. Et puis le rapport à l’argent n’enlève pas la valeur de l’enseignant et la profondeur de son enseignement, simplement en occident la valeur tutélaire du maître et son aura n’est absolument pas transposable. Le doûte voire la défiance envers cette «autorité » est quasi systématique chez nous. L’échange par la monnaie donne un accord tacite qui engage les deux partis.

Aujourd’hui le Yoga est même enseigné dans des entreprises indiennes pour répondre au stress. On peut y voir un effet boomerang. C’est devenu aussi un argument politique et le gouvernement indien s’est doté d’un ministère dédié au Yoga et l’Ayurveda.

Un professeur de Yoga est-il un maître ? Est-il un Guru ?

Je reviens donc vers la différence que je fais entre ces trois termes.

- Le professeur : Première étape de l’enseignement. Elle demande une étude sérieuse, de la pédagogie et une recherche permanente.

- Le maître : ce sont les élèves qui désigne le maître, personne ne s’autoproclame, c’est l’évidence de l’exemple, l’attitude face aux épreuves. La force du quotidien.

- Le Guru : il faut redonner ses lettres de noblesse à ce mot galvaudé, en Occident, où il a beaucoup perdu son sens premier et pire même qui inquiète souvent…parfois à juste raison lorsque l’on voit certaines dérives.

Guru c’est celui qui pèse, qui dissipe des ténèbres. C’est la personne qui par sa seule présence vous donne de la clarté, de la confiance, et dont la seule présence donne beaucoup d’amour et de lumière.

Pour conclure je dirai qu’être professeur de Yoga est un chemin, un art de vivre, une quête de vérité, faite de beaucoup d’abnégation, d’une remise en question permanente et d’une recherche sérieuse.

La formation, l’initiation est une étape essentielle sur ce chemin, elle est le début, un tremplin.

Chacun utilisera son propre discernement en fonction de tous les critères que nous avons vu pour reconnaître le professeur qui l’aidera à évoluer sur ce parcours. Et s’il trouve un maître ou un Guru alors la profondeur de son parcours n’en sera que plus grande.

Et surtout derrière tout cela il reste la pratique !

Bonne pratique !!!

« Om Sahana Vavatu » est un Shanti Mantra qui provient de Krishna Yajurveda Taittiriya Upanishad (2.2.2). Il est généralement récité en début de cours de Yoga.

Voici les Paroles en Sanskrit, la transliteration, et sa traduction en Français:

ॐ सह नाववतु।

सह नौ भुनक्तु।

सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु

मा विद्विषावहै।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ सह नाववतु।

Oṁ Saha nāvavatu

Om puissions-nous être protégés

सह नौ भुनक्तु।

Saha nau bhunaktu

Puissions-nous être nourris

सह वीर्यं करवावहै।

Saha vīryam karavāvahai

Puissions-nous œuvrer ensemble avec grande énergie

तेजस्वि नावधीतमस्तु

Tejasvi nāvadhītamastu

Puisse notre intellect être lumineux

मा विद्विषावहै।

Mā vidviṣāvahai

Puisse-t-il ne pas y avoir d’animosité entre nous

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Oṁ Shāntiḥ, Shāntiḥ, Shāntiḥ

Om, la paix (en moi), la paix (dans le monde), la paix (dans l’univers)