Artification, globalisation et réception des peintures du Mithila : pour une histoire connectée de médiations transculturelles autour d’un kairos indophile et contreculturel.

Les peintures du Mithila désignent des formes rituelles et artistiques dans une aire transfrontalière située entre le nord du Bihar (Inde) et le Teraï (Népal), dont la réception, l’« artification »1 et la globalisation peuvent être étudiées via l’analyse des interactions entre les médiateurs transnationaux situés dans un champ transculturel.

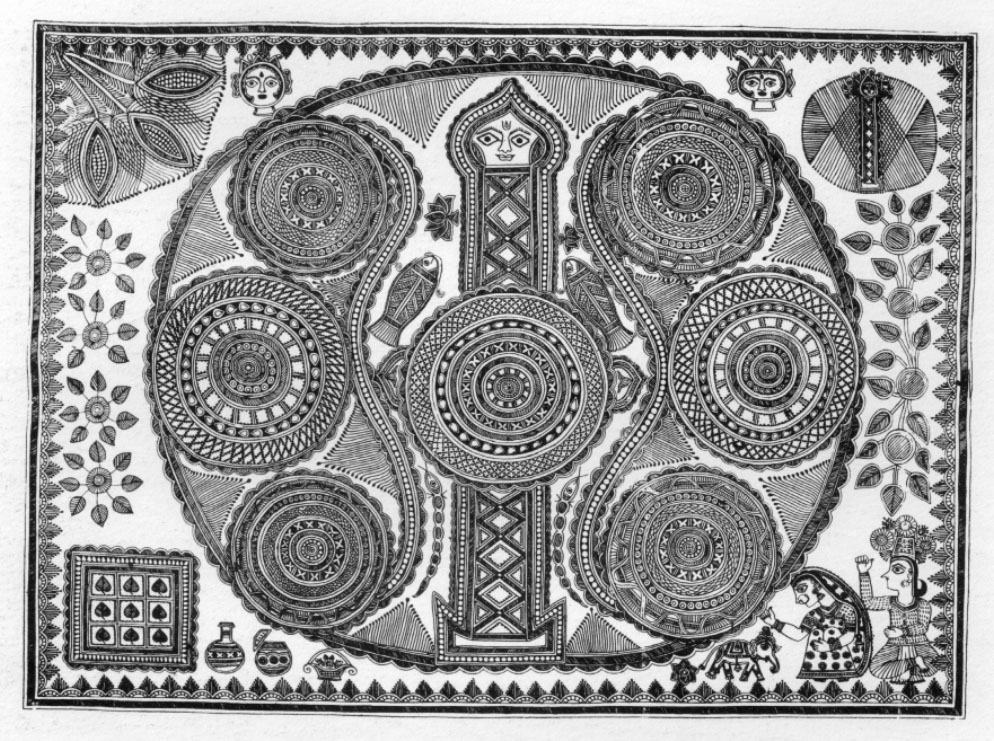

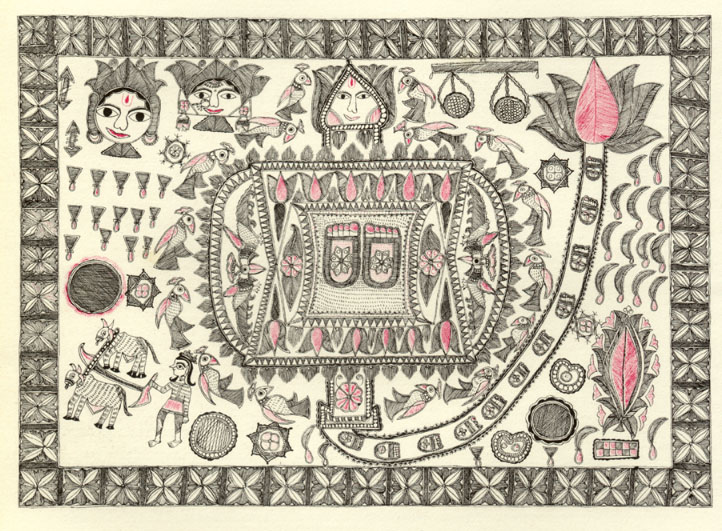

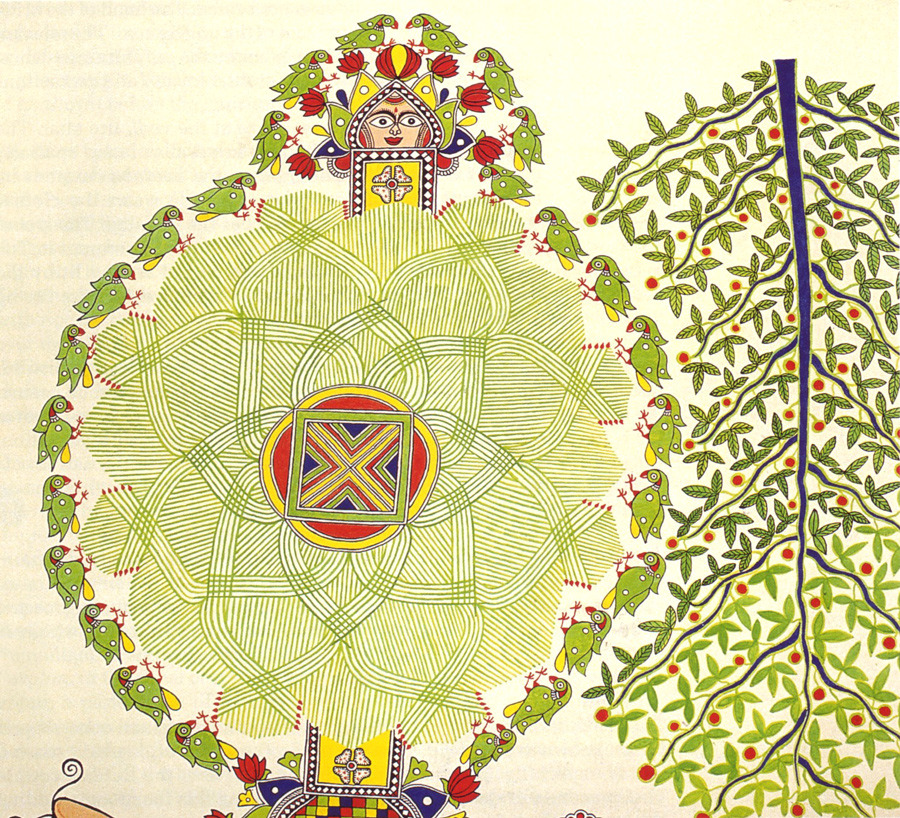

Issues de fresques murales et sur le sol, réalisées par les femmes subalternisée aux marges de valeurs brahmaniques écrites et androcentrées, l’artification marchande globalisée des peintures conduit à des reconfigurations créatives, discursives et socialesdéplaçant vers le centre les femmes peintres. Ces peintures s’inscrivent dans des pratiques d’esthétisation et de dévotion, réalisées par les femmes, sur les murs et le sol des maisons villageoises. Les peintres y créent un espace sacré à des occasions qui rythment et célèbrent le temps cultuel. Les aripanas tracés sur le sol avec de la poudre de riz et les fresques murales sont éphémères. Les peintures projettent dans l’espace le sens d’un moment défini par le calendrier rituel. Effectivement, au Mithila, et plus largement dans l’Inde rurale, enduire les murs et les sols du foyer avec une pâte composée de bouse de vache et d’enveloppes de riz est une pratique très répandue. Plus spécifiquement au Mithila, étaler cette mixture équivaut à consacrer un espace domestique dédié à un usage quotidien en temporalité routinière et ordinaire, avant d’y tracer des diagrammes rituels ouvrant le temps sacral. Transférées sur papier progressivement dès les années 1930 et commercialisées dès les années 1940, elles connaissent d’importantes reconfigurations.2

Ces pratiques cultu(r)elles et esthétiques, dans lesquelles s’ancrent les peintures, ont fait l’objet de nombreuses études et critiques parmi les historiens, les historiens de l’art et les ethnologues. Or, peu de travaux historiques et/ou ethnographiques décrivent l’« artification », la réception et la globalisation de l’art du Mithila, compte tenu des reconfigurations et des médiations qui en résultent, mais aussi des interactions entre acteurs et médiateurs transnationaux du champ concerné. Ces processus se situent à la jonction d’échelles d’analyse entre histoire connectée et biographies socioculturelles de ces médiateurs transculturels.

La globalisation des circulations – celles des œuvres artifiées et de leurs créatrices du Sud global – est corrélée à l’affirmation identitaire et à l’empouvoirement (empowerment) de ces dernières ; cette combinaison d’émancipation, de résistance (mais aussi d’exploitation), expérimentée par les femmes peintres, est intriquée à leur reconnaissance accrue dans un monde de l’art dominant, dont elles restent souvent exclues, en raison de subalternisations multiples (genre, caste, classe, clivages Nord/Sud et urbain/rural) qui se croisent et interagissent, voire se concurrencent dans des champs pluriels (esthétiques, culturels, sociaux, politiques…). Initialement ancrés dans des contextes rituels, les peintres et leur art franchissent « la barrière symbolique du seuil » du « village global » : symboles de créativité féministe, ils défient les normes patriarcales et les exigences du marché mondial.

Un matrimoine perpetuum mobile, catalyseur d’empowerment : construire les figures féministes d’un art des murs et de la résistance créative.

Irréductible aux essentialismes, qu’ils soient rituels et/ou artistiques, l’art du Mithila, matrimoine original, à la transmission initialement intergénérationnelle entre femmes, aux échelles (trans)locale et régionale, puis nationale et en contexte diasporique global au-delà des attributions genro-spécifiques, est continuellement recomposé et réinventé par les peintres, leurs pairs, leurs communautés, leurs commanditaires. L’« art du Mithila » peut être appréhendé comme une notion polysémique et composite, dont les définitions se croisent, interagissent ou se concurrencent, en résonance avec l’hybridation des pratiques artistiques et l’ouverture des possibles, des pensables et des sensibilités chez les artistes : évolutives, sémantiquement plurielles, les peintures sont connectées à des narrations et à des positionnements discursifs, en termes de production ou de réception. Les femmes peintres « écrivent » (lekhāb) plus qu’elles ne « réalisent des images » (chitra banāb)3. L’histoire connectée de l’artification, de la globalisation et de la réception des peintures fait dialoguer des discours polysémiques au point de jonction où les peintres, leurs performances et leurs œuvres rencontrent d’autres mondes et sont reconnues et légitimées à l’aune de canons transnationaux. La sphère du concept de « peintures du Mithila » englobe ces acceptions contemporaines plurielles entre pratiques rituelles et artification globalisée. En effet, ce terme désigne indifféremment un art, une technique ou un artefact culturel, selon son interprétation située comme variable contextuelle temporelle et aréale.

L’artification marchande, associée au transfert sur papier, se construit dans les années 1930-1940, avant qu’une grave crise agricole, alimentaire et politique (1966-1968) n’accélère les circulations globales et catalyse la réception mondiale de l’art du Mithila : des productions culturelles de femmes, dans une société patriarcale, accèdent alors à une reconnaissance et à une légitimation inédites, corrélées à l’affirmation de la singularité artistique des peintres, à l’émergence de styles hybrides et à la diversification thématique.

Des circulations globales pour une réception mondiale : 1935-2019,

plus de 518 expositions dans 36 pays. Des échanges multiscalaires dominés par les flux transasiatiques.

La réception de l’art du Mithila s’opère à l’échelle globale, compte tenu de la position de centralité occupée par l’Asie du Sud dans le processus d’artification et ses circulations mondialisées. L’écriture de l’histoire connectée de cette artification et de ses flux, dans une perspective transversale prenant en compte le processus de réception dans sa globalité, peut être visualisée via une cartographie de l’histoire mondiale des expositions avec une vision systématique inédite (plus de 500 expositions sont recensées dans 36 pays de 1935 à 2019)4. Cette cartographie interactive montre une histoire croisée des transferts dans leur complexité et leurs entrecroisements de points de vue et d’échelles. Si les expositions en France sont montées par des institutions publiques, celles aux États-Unis le sont par des galeries universitaires. Cette cartographie souligne aussi l’importance et la primauté des politiques culturo-muséales indiennes (Crafts Museum, Bihar Museum…), où médiateurs-artistes (Upendra Maharathi, Bhaskar Kulkarni…), anthropologues (Jyotindra Jain…) et politiques (Pupul Jayakar…) participent – selon des modes et des chronologies divers – à la reconnaissance d’un matrimoine qui résonne avec l’affirmation d’une indianité liée à l’identité nationale et au postcolonial. Selon l’état des sources, 28% des expositions ont été montées au Japon par le collectionneur Tokio Hasegawa, fondateur du Mithila Museum5, 22% le sont en Inde, confirmant le rôle décisif de ces deux pays dans l’artification, plus ancrée avec des médiateurs plus diversifiés dans le second cas6 : avec 50 % des expositions en Asie, les circulations de l’art maïthil s’affirment principalement transasiatiques.

La médiation transculturelle catalyseuse d’artification, de globalisation et de réception.

L’éphémère convergence d’artificateurs et de passeurs de (contre)culture autour d’un modèle artistique alternatif : vers un monde de l’art décloisonné?

Outre cette approche transversale et longitudinale, l’histoire connectée de l’artification et de la réception des peintures dans la globalisation se fonde sur l’analyse des interactions entre médiateurs transculturels du champ et la multiplication des échelles d’analyse entre histoire croisée et biographies socioculturelles d’« artificateurs » en particulier pendant les Long Global Sixties.

Les trajectoires biographiques (personnelles, professionnelles…) de médiateurs transculturels et la sociogenèse de leurs thèmes et de leurs dispositions sociales / (contre)culturelles, qui préparent leur engagement sur le terrain maïthil et leur rencontre avec les peintres du Mithila, parfois érigées en résistantes et créatrices, entrent en résonance avec le tournant global de l’histoire connectée maïthile : écrits, herméneutiques et parcours biographiques – marqués par l’infléchissement de destinées sociales probables – de ces médiateurs décèlent leur engagement dans ce « passage à l’art », doublé d’une réappréciation esthétique, mais aussi dans une marchandisation in flux, qui s’intensifie et s’internationalise. Les médiateurs transculturels participent à la production d’un art exposé et marchandisé comme « local », tout en fonctionnant dans un monde qui devient progressivement « déterritorialisé, diasporique et transnational », soit répondant à une « production globale de la localité » dans des « tiers-espaces » d’expérimentations inter-arts multiscalaires, transsociaux et transculturels7. Ces passeurs de (contre)culture s’investissent donc pour l’artification, la reconnaissance esthétique et économique des artistes du Mithila et de leur art, dans un contexte de circulations accélérées, en voie de globalisation.

Les conditions de la rencontre des principaux médiateurs avec ce processus d’artification et d’entrée sur le marché de l’art se corrèlent à ce tournant global et catalysent le moment opportun ou kairos indophile et contreculturel en résonance avec le Zeitgeist des Long Global Sixties. Un champ transnational maïthil, construit avec des médiateurs transculturels (non indiens, non gouvernementaux), se forme autour de flux en voie de globalisation, dont résultent des herméneutiques exogènes au contexte créatif maïthil, à la fois concurrentielles et convergentes.

L’éphémère convergence d’artificateurs indiens et de passeurs de (contre)culture autour d’un modèle alternatif fait advenir ce kairos et un monde de l’art transculturel, décloisonné. Ce nexus entre médiateurs ouvre la voie aux circulations globales, à la construction d’un champ transnational, à la déconstruction de la valeur d’« authenticité » et au déplacement des frontières symboliques et sociales. Cette convergence inédite, souvent occultée, traversée par les tensions du champ où se situent les artificateurs, cristallise ce kairos contreculturel. Un rapport original entre peintres, artificateurs et publics est décisif dans ces interactions multiscalaires (entre Nord et Sud globaux, forces translocales, etc.). L’analyse de ces réception et artification globalisées en représente la variabilité contextuelle.

L’analyse de ce triple processus d’artification, de globalisation et de réception se forme à la jonction de l’ethnologie, de l’histoire connectée et de la sociologie des arts et adopte plusieurs théories des sciences humaines et sociales (transferts culturels, biographie socioculturelle de médiateurs, esthétique et sociologie de la réception et de la médiation, sociologie des socialisations indophiles contreculturelles, histoire artistique connectée appliquée à une artification). S’y ajoute une réflexion autour de la pensée critique liée aux crises du consentement, aux contestations et aux ruptures radicales d’allégeance aux normes et à l’ordre dominants, à l’autorité et à la finitude sociale pendant les Long Global Sixties, connectée à l’indophilie contreculturelle et aux événements de mai-juin 1968. Cette étude de la réception globale d’une artification se construit ainsi à partir d’une méthode interdisciplinaire (anthropologie, histoire, sociologie).

Deux idéaltypes pour l’interprétation des peintures

L’étude quantitative et qualitative des expositions à l’échelle mondiale retrace l’histoire connectée des interprétations muséographiques en reliant promotion des « arts populaires » et des artisanats, politiques de développement rural et affirmation de l’identité nationale dans l’Inde indépendante (paradoxalement intriquée à des échanges internationaux8) et dans le monde, avant la réorientation interprétative opérée par Jyotindra Jain à partir des années 1980. En rupture avec la vision réifiée et la psychologie des arts villageois, popularisées par Pupul Jayakar, Jain augure d’un tournant historiciste et ethnographique de l’art rural indien réhabilitant la dimension de changement permanent intrinsèque à tout phénomène culturel qualifié de tradition : « le changement et l’innovation continus sont essentiels à la survie de toute culture ou tradition ou de tout artiste individuel »9. Et Jain de s’interroger : « néanmoins, comment ne pas saisir, comprendre, la valeur de ces expressions en tant que voix

contemporaines innovantes dans le contexte de leur propre société et culture en mutation ? »10. Ainsi, de 1984 à 2001 à la tête du Crafts Museum, Jain inscrit sa vision des arts indiens dans le sillage des tournants culturalistes et relativistes, partis des États-Unis à partir de 1980, et se base sur la construction d’identités culturelles postcoloniales, historiquement situées dans des flux globalisés. En outre, celui-ci ancre la reconnaissance de « maîtres » sélectionnés pour leurs qualités d’« expression personnelle » dans le contexte de « traditions régionales »11.

La diversification esthétique et créative s’observe via l’étude, sur le temps long, des thématiques des expositions, qui coïncident avec les réinterprétations successives des peintures de 1970 à 2010. Ces tendances peuvent être situées selon deux idéaltypes. Le premier – « contreculturel » et/ou postcolonial –, construit notamment à l’aune des thématiques des expositions et des herméneutiques picturales jusque dans les années 1980, se base sur la catégorisation réifiée des œuvres comme art populaire présumé « authentique », expression du « génie national » en Inde. L’art du Mithila est appréhendé comme une pratique immuable, collective et anonyme, strictement pratiquée par les femmes et structurée autour de styles de castes, comportant une iconographie invariable12, marquée et subsumée sous des herméneutiques réifiées, associées à des processus d’idéalisation. Ces esthétiques indophiles et contreculturelles se fondent sur le lien entre féminismes, luttes d’émancipation et utopies communautaires villageoises de tous les exotismes et de tous les essentialismes (du retour aux sources au retour à la terre contreculturel, de la romantisation gandhienne de la ruralité à l’archétype de la « Terre-Mère »). En résulte une utopie communautaire villageoise, lieu de travail du genre et de la créativité généralisée, également liée à une « mystique de la Terre indienne » ou « Terre-Mère » primordiale comme survivance de rites « millénaires », incarnés par les arts villageois dans une psychologie de l’art (Stella Kramrisch, Pupul Jayakar). L’héroïsation des femmes peintres, guides prophétiques féministes de cette utopie du village d’artistes, est suspendue à un horizon disruptif liant hédonisme, créativité généralisée, holisme et néotantrisme. Cet idéal, basé sur des herméneutiques du réenchantement et d’une modernité alternative, promeut un art des marges et de la résistance créative, éphémère et émancipateur par la critique des normes, des institutions et des doxas artistiques. Ce premier idéaltype se situe là où convergent indophilie contreculturelle et vision politico-diplomatique en Inde qui tend à exotiser le monde rural et ses productions culturelles.

Les visions contreculturelles et postcoloniales, malgré leurs divergences, essentialisent les peintures, les peintres et leur contexte créatif, les uns pour en faire un contre-modèle, guidé par des icônes d’univers artistiques alternatifs, les autres pour affirmer leur identité culturelle et nationale en rupture avec tout legs colonial. Dans les deux cas, il s’agit de transmuer l’altérité à la modernité dominante (capitaliste, technocratique et occidentale) en incitation à (se) représenter l’art et les artistes du Mithila en modèles contre-sociétaires, porteuses de charisme et de réenchantement du monde, incarnant l’espérance « d’une autre histoire et d’une autre géographie de la création, mais aussi de la société »13 : le désir de changer la/sa vie, de subvertir et d’échapper aux destinées sociales probables, suspendus à un horizon contresociétaire et poétique de rénovation critique du quotidien, comme puissance d’arrachement au présent14, restreint et reclus à la culture et à l’ordre dominants.

Le déplacement – et même la subversion – des frontières artistiques, sociales et symboliques matérialise les réinterprétations d’un art des marges et de la résistance créative, à l’encontre des normes dominantes dans un monde de l’art majoritairement issu du Nord global. Décloisonnement et effervescence créative dessinent un horizon idéel et utopique, qui appelle à faire advenir un monde de l’art émancipé de l’ordre dominant ordinaire, occidental et andro-centrique, en en subvertissant – voire en en renversant – les normes. Ces constructions réifiées de l’Inde rurale, souvent politiquement instrumentalisées, se fondent sur un capital utopique idéalisant une dimension idyllique et intemporelle, une communauté holiste précapitaliste, fondée sur l’union des arts/artisanats et de l’agriculture comme retour à une unité organique, où l’héroïsation de figures féministes messianiques exprime une religion de l’art.iste. Le second idéaltype – « postmoderne » – élaboré notamment à partir des thématiques des expositions et des interprétations picturales depuis 1989, associe les critères suivants : circulations dans des flux globaux, individualité artistique et créativité collective, décloisonnement et hybridations (mixité des arts vernaculaires, populaires, tribaux et contemporains), féminisme inclusif intersectionnel, sécularisation thématique (storytelling, narrations communautaire et de soi, écologie, etc.), engagement politique, pluralité spatiale (urbain vs rural).

Selon les moments de la réception et du Zeitgeist ambiant alternatif, l’art du Mithila est donc associé à divers labels et catégories esthétiques et sociales (artisanat, arts populaire et tribal, vernaculaire, contemporain…) ou encore à des identifications collectives. L’étude transaréale des expositions définit trois kairos de la réception internationale : moment indophile et contreculturel des Long Global Sixties ; moment contreculturel tardif au Japon (1990s) ; moment postmoderne (2010s). Un moment colonial tardif et postindépendance apparaît aussi en amont.

Le duo Tim et Bill, incarnation de « l’autre face du Raj » ?

Les trajectoires multiples de Mildred et William Archer, arpenteurs des arts indiens, au-delà du binarisme colonial.

Les trajectoires biographiques et la démarche du couple formé par Mildred et William Archer – la première est conservatrice à la British Library (India Office), le second administrateur colonial en Inde, puis conservateur au Victoria & Albert Museum – s’élaborent en binôme, en interactions pérennes avec des agents des mondes de l’art indien et britannique. Mildred Archer contribue précocement à penser le genre à l’aune de l’art indien ; elle est à l’initiative du « tournant visuel » manifeste dans l’œuvre coconstruite du binôme Tim et Bill (qu’elle forme avec William Archer). Son rôle précurseur et décisif est toutefois souvent sous-estimé et gagne à être plus largement reconnu.

La collection Archer, à la British Library, témoigne de l’horizon historique et du « lien vital »15 avec l’Inde du duo. Ce dernier adopte les idées du Parti travailliste, l’esprit subversif des Bloomsberries, se revendique pro-Indépendance à Oxbridge, avant même son arrivée au Bihar, et il est proche de militants indépendantistes et d’avant-gardes cosmopolites indiennes, parmi lesquels : Mulk Anand Raj, écrivain militant communiste, engagé pour l’Indépendance et acteur clé du projet de développement culturel postindépendance en Inde ; Humayun Kabir, universitaire et poète ; Rabindranath Tagore, artiste pluridisciplinaire, poète et plasticien, prix Nobel de littérature (1913) ; Mukul Dey, directeur de l’école d’art de Calcutta, et alii. William Archer partage avec ces représentants de cercles intellectuels, artistiques et/ou militants, le désir de réaffirmation d’une culture servant la (re)construction d’une identité nationale, affranchie de toute référence ou legs colonial.

Mais William Archer exprime des biais interprétatifs propres à sa situation historique : ses informateurs se composent d’hommes maïthils de castes dominantes et sa vision réductionniste des Indiennes – en particulier tribales – perpétue des stéréotypes primitivistes de genre basés sur l’instinct et la pulsion. Il interprète aussi les fresques maïthiles à l’aune d’une esthétique universelle liée au freudisme et aux avant-gardes, en réalité décontextualisée, non dénuée de formalisme et d’ethnocentrisme : sa vision organique et cyclique de l’art se fonde sur le comparatisme avec les avant-gardes. Si William Archer exprime une conception évolutionniste et diffusionniste du monde indien, perpétuant des topoï (comme celui du statisme des arts et du temps non européens, figés et immuables), il se révèle moins essentialiste qu’il n’y paraît, au-delà des oppositions binaires dominant/dominé du système colonial. Les écrits et la collection des Archer révèlent leur positionnement transdisciplinaire/transculturel inédit, fondé sur une triple filiation : administration coloniale, esthétique et ethnographie. Leurs médiations pionnières contrastent avec des appropriations dominantes, majoritairement autoritaires, arbitraires et usurpatoires de la culture indienne pendant le Raj. Pour une canonisation rétrospective entre storytelling et émotion esthétique reconstruite, Mildred Archer promeut post mortem le rôle présumé « pionnier » de « découvreur » de son conjoint, quand ces peintures entrent sur le marché mondial de l’art.

Toutes artistes ! Construire des figures féministes de peintres, affirmer un art de la résistance créative.

De l’utopie communautaire de Véquaud à l’anthropologie militante de Moser-Schmitt : deux matrices d’engagement vers un kairos indophile et contreculturel?

Les trajectoires biographiques (personnels, professionnels…) de deux médiateurs transculturels sur le terrain à partir du kairos des Long Global Sixties – l’écrivain contreculturel Yves Véquaud (1938-2000) et l’ethnologue de l’art féministe Erika Moser-Schmitt (1936-1994) – résonnent avec le tournant global de l’histoire connectée de l’artification maïthile. Si leurs parcours (sociaux et individuels…) et leurs itinéraires (scientifique, littéraire, artistique…) et médiations convergent parfois, ils investissent le processus d’artification selon des modes et pour des motifs distinctifs. Toutefois, l’implication sur le terrain de l’artification mondialisée maïthile infléchit communément et durablement leurs « destinées probables »16 et leurs trajectoires sociales, transformant leur manière de voir, de faire, de sentir, de vivre enfin.

L’intrication du collectif et de l’individuel chez Véquaud est soulignée via sa vision du « génie collectif » maïthil placé sous l’égide d’une crise de l’auctoritas, son herméneutique contreculturelle utopique et matriarcale de l’art du Mithila et par la formation même de son groupe d’artistes (dont Édouard Boubat). L’étude des fondements esthétiques des utopies voyageuses et communautaires chez Véquaud permet de saisir sa création d’une hétéro-image projective des artistes du Mithila, suspendue à un horizon contresociétaire disruptif, entre primitivisme, (néo)tantrisme, transgressivité, héroïsation et (re)construction identitaire. Cette idéalisation contreculturelle antibourgeoise et disruptive associée à une utopie communautaire se double alors d’une Kunst/Künstlerreligion inédite, à l’aune d’un messianisme (néo)tantrique.

Paradoxalement situé entre anticonformisme, apesanteur sociale, disruptions versus logiques réticulaires, désir de consécration littéraire, Véquaud excelle à tisser des réseaux, jouer d’un capital symbolique et connecter mondes villageois et mondes artistico-littéraires contigus au champ culturo-muséal (Malraux et Mathey) et à la diplomatie culturelle indo-française, ainsi qu’à des figures politico-culturelles en Inde comme Ratna Fabri, Lalit Narayan Mishra, Indira Gandhi ou les Singh, lignée d’anciens zamindars.

Ce dernier groupe familial installé à Ranti Deorhi, forme une lignée d’héritiers du Raj de Darbhanga disparu après l’Indépendance, composée de trois générations. Il possède des liens de cousinage avec la lignée de maharajahs, qui crée ce Raj et contrôle le Mithila de 1557 à 1962, dont Kameshwar Singh fut le dernier représentant17. Selon la description gouailleuse et persifleuse d’Yves Véquaud « le large palais des courants d’air d’un Maharadjah ruiné, mais un maharadjah tout de même, [qui] pouvait encore faire illusion »18 loge trois générations d’ex-zamindars lettrés et déchus : le grand-père, Chandradhari Singh, érudit tantrique ; le fils Shashidhari Singh, musicien amateur et également fervent amateur de ragas et de musique hindustanie, à l’instar de son frère ; le respectivement fils et petit-fils, Shrutidhari Singh, devenu enseignant-chercheur en sciences politiques. Ce dernier est docteur du Centre for the Study of Developing Societies (Delhi), associé à l’Institute of Advanced Studies à Shimla et Associate Professor à la Lalit Narayan Mithila University de Darbhanga, depuis 1982, où il enseigne les sciences politiques au Ramkrishna College de Madhubani. Il est l’auteur d’un essai intitulé Reflections on Continuity and Change over the Last Millenium19. Il dirige, en outre, le Center for the Studies of Indian Traditions in Ranti, à Madhubani20.

Situé à la jonction de réseaux ordinairement présents sur des scènes sociales non ou peu sécantes, représentant le monde littéraire, culturel et artistique en France, d’une part et le monde villageois mais aussi diplomatique, culturel et artistique en Inde, d’autre part, ce positionnement apparemment paradoxal de Véquaud, entre décloisonnement, ouverture des pensables et des possibles, et aptitude à jouer d’un capital symbolique et relationnel, construit une stratégie fructueuse de centralité d’intermédiarité (betweenness centrality) décisive dans la réception de l’art du Mithila. Usant et misant sur des stratégies réticulaires itératives (analogues à celles présidant à sa production romanesque précoce), Véquaud devient le point de jonction de plusieurs groupes transculturels et bénéficie d’une position structurale stratégique au sein de stratifications de réseaux entre littérature, arts, sciences et diplomatie.

Dans ce réseau, des membres de la diplomatie française à New Delhi jouent un rôle notable dans l’artification maïthile : Jean-Claude Reignier (directeur de l’Alliance française de Delhi de 1970 à 1976) et Henri Benoît de Coignac (Ambassade de France21). Le vernissage de l’exposition montée par Mathey en 1975 à l’UCAD, présentant la collection Véquaud/Caye, réunit une vingtaine d’ambassadeurs. En 1975, le docufiction Mithila (Luneau/Segarra/Véquaud) est présenté à Indira Gandhi et à l’Ambassade de France en Inde. Benoît de Coignac et Véquaud participent à une restitution ethnographique au Mithila. Si la centralité de la diplomatie française agit comme un levier de reconnaissance dans les circulations maïthiles, le montage, en 1973, d’une exposition au musée de l’Homme se solde par un pari manqué, incarné par la réponse parcimonieuse des institutions culturelles françaises face à la diplomatie culturelle et universitaire indienne. En revanche, la diplomatie française joue un rôle précoce à cet égard, sous l’impulsion de Jean et de Geneviève Daridan22, cette dernière étant à l’initiative, avec l’ONG Frère des hommes, de la première exposition d’art du Mithila hors de l’Inde (hall du Théâtre des Ambassadeurs à l’Espace Pierre Cardin, mars 1971 [du 10 au 12] expovente de peintures de « Madhubani »23).

Quant à Moser-Schmitt, ses recherches portent sur les relations entre arts et anthropologie, et sur l’étude critique des formes d’oppressions (genrée, de caste, de classe, de clivages Nord / Sud et urbain /rural) en Inde. Le Mithila lui permet d’aborder ces deux thèmes : elle étudie et promeut la pratique picturale des Dalits et leurs styles picturaux (gobar et godana), tout en augurant et en posant les bases tôtives d’un féminisme inclusif « protointersectionnel ».

Les Archer, Véquaud et Moser-Schmitt sont les premiers médiateurs transculturels majeurs de l’art du Mithila issus du Nord global et évoluant dans des échanges transartistiques, transaréaux et transsociaux, dont ils promeuvent l’accélération. Originaires d’Europe occidentale, ils sont les précurseurs d’une médiation au-delà de l’Inde, qui s’élargit et s’ouvre à de nouvelles aires culturelles extra-européennes, avec l’arrivée d’acteurs états-uniens (Raymond et Naomi Owens après 1976) et japonais (Tokio Hasegawa à partir de 1982). Les médiateurs actifs sur le terrain dès les Long Global Sixties représentent deux matrices d’engagement et de cultures disciplinaires :

- artistes et écrivains de l’indophilie contreculturelle, connectés à des réseaux diplomatiques et affiliés à des cercles interartistiques. Ils sont issus des mondes de l’art et du champ littéraire et s’inscrivent dans des approches globalement interdisciplinaires (Véquaud, Hasegawa) ;

- universitaires dans le sillage des Area Studies, dont les recherches s’inscrivent dans des projets d’anthropologie appliquée susceptibles de bénéficier de financements (Moser-Schmitt, Owens). Leur mutualisation favorise l’interdisciplinarité circonscrite au monde universitaire.

Si les Area Studies qui marquent les seconds forment un élément important de la politique d’influence ou soft power, les premiers ont un contact direct avec les instances diplomatiques de leurs pays respectifs : Véquaud et Hasegawa s’affilient à des formes de contreculture artistique paradoxalement intriquées à des réseaux de diplomatie culturelle. Ils se positionnent – selon différents modes et temporalités – à la jonction de deux réseaux fondamentaux dans leurs trajectoires : les cercles artistiques et/ou littéraires et le monde politico-diplomatique. Tous deux accumulent un capital social et symbolique en jouant de logiques réticulaires complexes et solides, leur permettant de décupler les contacts dans les domaines artistiques, littéraires et diplomatiques liés à l’Inde. Au-delà de cette distinction entre deux catégories d’affiliations, chaque médiateur situe son engagement pour l’artification maïthile au moyen de schèmes singuliers de vision et d’action.

La construction d’un champ culturel transnational maïthil : collaborer dans la rivalité ?

Trouble dans le champ et médiation rivalisante des Long Global Sixties.

En sus de cette approche idiographique des médiateurs perçus dans leur singularité et le temps long de leurs trajectoires biographiques, également appréhendés dans leur contexte socio-historique et selon l’articulation entre parcours individuel, infléchissement de destinée sociale probable, climat collectif et histoire connectée de la réception internationale d’une artification, les interactions des agents de la mondialisation de l’art du Mithila à partir des Long Global Sixties structurés en nexus peuvent être étudiées et replacées dans la dynamique d’un champ culturel transnational. L’analyse, l’interprétation et la représentation des trajectoires – individuelles et collectives – de ces médiateurs et artificateurs du Nord global s’imbriquent aux itinéraires de leurs homologues du Sud global.

Les logiques d’action et les productions culturelles et artistiques des médiateurs sont situées par rapport à leurs trajectoires biographiques et aux configurations situationnelles auxquelles leur participation aux processus d’artification, de médiation et de globalisation les expose. L’étude de ces itinéraires – transsociaux et de déplacement, à la jonction de l’individuel et du collectif – rend compte des dispositions des médiateurs à s’engager sur le terrain de l’artification mondialisée, mais aussi des contextes qui structurent leurs rapports spécifiques aux artistes et à l’art ainsi qu’à l’indophilie contreculturelle, explicitant l’idéalisation des peintres en figures charismatiques, résistantes et créatrices, parfois érigées en adeptes d’une « spiritualité tantrique millénaire » promouvant un art des marges et de la résistance créative, et héroïsées en guides prophétiques d’une religion de l’art campée dans une utopie communautaire villageoise.

Les relations dynamiques et les interactions entre ces médiateurs se situent dans un champ culturel bourdieusien transnational, définissant des formes de médiations amicales et coopératives, auxquelles se superposent souvent, paradoxalement, des dimensions explicitement rivalisantes et concurrentielles. La notion nouvelle de « médiation rivalisante » se révèle particulièrement pertinente, adaptée au champ culturel maïthil. Elle s’applique à un mode d’interactions paradoxales, où interfèrent collaborations et tensions – voire manifestations de franche hostilité – entre plusieurs acteurs visant un objectif commun. Ce concept permet de réfléchir aux interactions culturelles en contexte global, en proposant des articulations inédites entre le local et le global, incluant des interactions paradoxales où interfèrent collaborations et tensions.

L’approche biographique replace Moser-Schmitt et Véquaud dans un champ culturel transnational en construction, où d’autres acteurs jouent un rôle peu à peu déterminant, notamment l’anthropologue Raymond Lee Owens. Le champ transnational maïthil se construit sur des rapports de pouvoir (symbolique et performatif) qui catalysent la position des acteurs situés. Les médiateurs (trans)nationaux impliqués dans le processus de réception négocient des relations de pouvoir, des liens historiques, des ressources, des hiérarchies et des dispositions. L’analyse de l’évolution et des interférences de ces agents – sud-asiatiques et issus du Nord global –, compte tenu des coopérations et des émulations comme des relations de force et des tensions dans le champ, est éclairante à cet égard. La lutte pour la reconnaissance et le pouvoir entre les acteurs se déroule au sein de ce champ de production culturelle. Cette sociologie des médiations transnationales et l’étude des relations entre la MCAM (Master Craftsmen’s Association of Mithila ; association et guilde d’artistes fondée en 1977), Owens, Véquaud et Moser-Schmitt renouvellent l’historiographie reçue depuis Owens, en redonnant leur importance à Véquaud, à Moser-Schmitt et en montrant la primauté et la centralité du rôle joué par d’autres médiateurs indiens (Upendra Maharathi, leader indépendantiste et fondateur de l’institut de design de Patna, et Gauri Mishra, érudite brahmane).

Le moment postmoderne est réfléchi au prisme du Janakpur Women’s Development Center (JWDC), centre de développement et d’empouvoirement féministe népalais étudié dans la thèse de Coralynn Val Davis (professeure de gender studies, Bucknell University), et à travers le contexte de la résidence, à Paris, de Baua Devi, invitée, avec son trio artistique, à créer des œuvres in situ dans le cadre de Magiciens de la terre, par Jean-Hubert Martin, commissaire principal de cette exposition. L’étude contextuelle de cette résidence, contribuant à rendre visible la notion de « contemporanéité multiple » selon Martin, est nourrie d’entretiens avec celui-ci. Des logiques discursives, institutionnelles et organisationnelles sous-tendent les performances artistiques des peintres et leur globalisation : le JWDC et sa production destinée à l’exportation globalisée, via l’étude de Coralynn Val Davis, et le contexte de la résidence de Baua Devi dans une exposition conçue comme décloisonnée, transculturelle, entre hybridation et flux postmodernes globalisés. Ces deux aspects (JWDC et résidence de Baua Devi) permettent de saisir, via la construction de figures féministes de peintres, une polyphonie de discours plus ou moins divergents, qui caractérise le moment postmoderne de la réception de l’art maïthil. En effet, ce moment de la globalisation tardive introduit une pluralité discursive et une double déconstruction : celle de visions du Nord global réifiées – androcentrées et primitivistes – et celle de la triangulation : féminisme libéral–développement–tourisme. Les peintures sont réinterprétées à l’aune d’une notion de « contemporanéité multiple » axée sur le flux ou d’identités imbriquées translocales, subversives, au prisme des tournants postcolonial et de genre.

Pour une histoire artistique connectée. Créativité transaréale et rencontres improbables, vers un horizon esthétique disruptif, puissance d’arrachement au présent : utopies made in Mithila heuristiques ?

L’histoire connectée de la réception transnationale de l’art du Mithila s’étend du moment colonial tardif et de la postindépendance au moment postmoderne, en lien avec le tournant global, catalysé par le kairos des Long Global Sixties. Ce moment propice est cristallisé par une pensée critique basée sur le lien entre féminismes et indophilie contreculturelle, qui prône et décuple l’empouvoirement des femmes artistes et favorise l’engagement d’artificateurs sur le terrain.

Le premier moment, colonial tardif et de la postindépendance, est représenté par Mildred et William Archer, et des artistes-médiateurs gouvernementaux indiens comme Upendra Maharathi. Les Archer interprètent les pratiques à l’aune d’une vision organique de l’art et d’une esthétique universelle liées à la psychanalyse et aux avant-gardes (« superréalisme24»). Maharathi expose et commercialise l’art du Mithila. Ses ambitions de patrimonialisation résonnent avec l’affirmation d’une indianité liée à la construction de l’identité nationale. L’artification marchande, associée au transfert sur papier, se forme dans les années 1930, avant qu’une lourde crise agricole, alimentaire et politique (1966-1968) n’agisse comme catalyseur des circulations globales entraînant une reconnaissance et une légitimation accrue des peintres.

En effet, dans ce contexte de sécheresse et de famine, ce processus de passage à l’art s’inscrit dans des politiques culturelles et des dispositifs gouvernementaux de relance économique par le développement art/isanal. En Inde, l’artisanat est plus largement investi comme projet national visant à (re)définir la nation et à (re)construire les identités contre l’industrialisme occidental. L’artisanat est conçu comme un levier de développement socioéconomique, associé à une expression du « génie national », dans le sillage d’une utopie villageoise gandhienne intemporelle et réifiée, alors même que son développement entraîne ses circulations culturelles globalisées, l’érigeant en vitrine géopolitique de la nation (sous l’impulsion notamment de Pupul Jayakar). Ces deux visions s’inscrivent dans une double voie indienne de modernité alternative émancipée de référence impérialiste, à la jonction de l’artisanat, de l’industrie et du design. Contextualiser une « brève histoire connectée des interprétations muséographiques », permet d’étudier les liens de la promotion des « arts populaires » et des artisanats avec les politiques de développement mais aussi avec l’affirmation de l’identité nationale et du postcolonial puis la diplomatie autour du Crafts Museum (années 1980), avant la réorientation interprétative menée par Jyotindra Jain. L’analyse de lignées d’artistes contribue à l’étude des transformations contemporaines les plus saillantes des pratiques artistiques : storytelling et jeux narratifs des artistes, passage du traditionnel au contemporain et au Vernacular in flux, engagement politique croissant, etc.

Avec l’entrée dans la première phase de mondialisation de la réception, celle de l’indophilie contreculturelle, des médiateurs transculturels (Véquaud et son groupe artistique, Moser-Schmitt, Owens, Hasegawa quant aux médiateurs majeurs) se situent dans un champ culturel transnational en construction, vecteur de l’accélération des circulations globales des peintures, mais aussi traversé par des tensions, des convergences idéelles (féminisme, justice sociale) et des dissonances : bohème artistique et littéraire versus anthropologie appliquée au développement ; intensification des flux marchands globaux versus idéalisme critique contreculturel et utopie communautaire villageoise, diplomatie culturelle versus Area Studies et tiers-mondisme. L’éphémère convergence de passeurs de (contre)culture et de médiateurs indiens autour d’un modèle alternatif incarné, par exemple, par la MCAM, fait advenir un kairos et un monde de l’art transculturel, décloisonné. Ce nexus entre médiateurs construit des figures féministes autour d’un art des marges et de la résistance créative. L’art et les artistes du Mithila s’inscrivent dans une politique – notamment muséale – de décloisonnement transculturel, qui résonne avec une pensée critique de l’émancipation, où convergent féminismes, indophilie contreculturelle et créativité généralisée. Ils suscitent l’intérêt de Malraux, passionné par les arts extra-européens dans une perspective de dialogue interaréal non dénuée de primitivisme. Malraux tient L’art du Mithila de Véquaud « pour un livre nécessaire ». Le duo conservateur/collectionneur, formé par Mathey et Véquaud expose ces peintures en 1975 à l’UCAD, lors d’une exposition sentinelle Mithila : les femmes, leurs peintures et la faveur des dieux dans la perspective d’un musée décloisonné, au-delà de visions duales et contrastantes en histoire de l’art, et déplaçant un art de la périphérie vers une centralité de résistance créative et de storytelling. Cet idéal d’abolition du dualisme et des binarités oppositionnelles en art équivaut à une ambition de décloisonnement des catégories.

La popularisation de cet art de la contestation fonctionne avec l’héroïsation de peintres (réinterprétations féministes de l’artiste prophétique) sous l’égide de l’Année internationale de la femme de l’UNESCO. Une exposition itinérante, Mithila, présentant la collection Véquaud est montée par le Centre Georges Pompidou et circule en France à partir de 1978. Pendant une décennie d’expositions d’art du Mithila – les années 1970 –, un art de la contestation par les marges créatives succède à la crise de l’auctoritas, augure d’un nouveau partage du sensible et appelle à abolir les hiérarchies artistiques : toutes artistes ! Ces peintres du Sud global incarnent un idéal de créativité généralisée comme critique des hiérarchies de légitimité et subversion des instances de reproduction du monde de l’art. En résulte l’affirmation d’un art féministe, où les figures charismatiques d’une modernité alternative prônent la déconstruction des rapports de domination et des normes issus des canons dominants. Exposer l’art du Mithila donne ainsi à voir l’espace créatif maïthil et fabrique l’image muséale d’un art faisant du storytelling un levier de revendication.

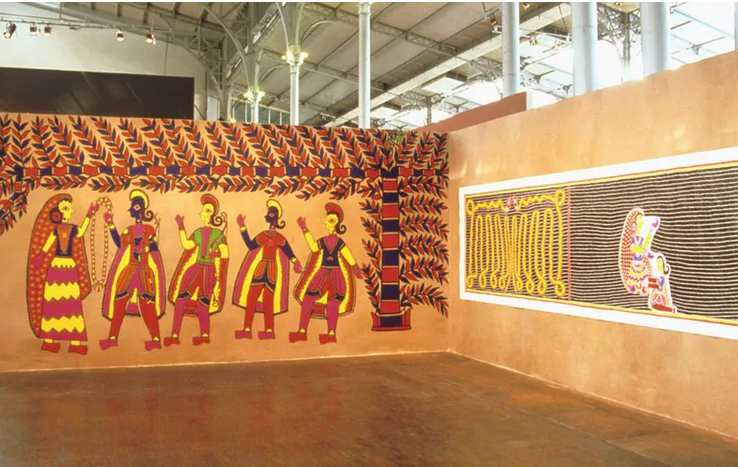

En 1989, Baua Devi crée avec son groupe artistique deux œuvres in situ pour Magiciens de la terre exposant la notion de « contemporanéité multiple » selon Jean-Hubert Martin comme décloisonnement des catégories artistiques. Télescopage esthétique, éclatement émancipateur des référents sont pensés pour faire dialoguer les « créateurs du monde ». Conçue comme décloisonnée et transculturelle, entre hybridation, flux postmoderne globalisé, Magiciens de la terre confirme le tournant global d’un art des marges créatives. Herméneutiques du réenchantement, tropes d’une (post)modernité alternative y subvertissent doxas et pratiques par leurs marges. L’exposition s’inscrit, en outre, dans une mutation majeure de la politique culturelle en France : le passage, avec la mondialisation, de l’« exception » à la « diversité culturelle » et la promotion du mécénat. Ces expositions prospectives et défricheuses montrent l’importance des politiques culturelles françaises pour la (re)connaissance d’un matrimoine créatif translocal artifié.

Le kairos contreculturel est unique dans l’histoire de la réception de l’art maïthil, dont l’éphémère convergence des artificateurs est souvent occultée. Il ouvre la voie aux flux mondialisés et à l’émergence du champ transnational maïthil. L’art des femmes peintres fait son entrée sur une scène artistique en voie de globalisation, réapprécié à l’aune de canons transnationaux. En résultent transferts et hybridations entre contreculture et féminismes en Inde et dans le Nord global. S’y forge une pépinière artistique et un catalyseur du mouvement des femmes, ouverts au féminisme inclusif et à une effervescence créative, leviers d’un changement de paradigme dans les renouvellements des artistes. L’horizon idéel créé par des femmes peintres résistant à l’arbitraire de systèmes, de normes et de rapports de domination, lié à des oppressions imbriquées, n’a rien perdu de sa puissance heuristique, alors que se renforce, à l’échelle internationale, le glissement idéologique vers une doxa libérale et conservatrice, qui n’en finit pas de solder l’idéalisme des « années critiques » issues de la contreculture.

Éphémère, subalterne, émancipateur : affirmer un matrimoine des murs et des marges dans les citadelles de la culture ordinairement consacrée. Passage à l’art, mise en musée et transaction de légitimité autour d’un art de la résistance créative.

Irréductible aux réifications, en perpétuelle recomposition, l’art du Mithila constitue un matrimoine original, transmis (trans)localement, nationalement et en contexte diasporique global. En transférant sur papier (et sur d’autres supports) des fresques éphémères comme artefacts de la culture immatérielle du Mithila, dépourvues de valeur marchande explicite, les peintures artifiées acquièrent une reconnaissance symbolique et économique sur un marché de l’art transnational, qui entraîne une « matérialisation » partielle et durable de ce matrimoine sous une forme étrangère aux canons autochtones de la culture maïthile : celle du tableau d’art à suspendre au mur, où la bordure (pār ou kor) apparaît et se substitue aux angles muraux des fresques. Cette nouvelle limite témoigne de la réduction des formats plastiques et du champ pictural. Ces mutations, liées à une valorisation de ce matrimoine entre tourisme et affirmation identitaire, sont conformes aux canons artistiques et aux normes du monde de l’art issus du Nord global et répondent à l’horizon d’attente du public et des acheteurs métropolitains indiens. Deux « mises en musées » en sont symptomatiques : au Crafts Museum (fondé en 1953 à Delhi), sous la direction de Jyotindra Jain (1984-2001), et au Bihar Museum (créé en 2015 à Patna). Jain historicise et ethnographie l’art rural indien et promeut la reconnaissance de l’individualité artistique, consacrée par le statut de « maîtres » pour les plus expérimentées. Les œuvres sont définies comme « art populaire et tribal contemporain », en résonance avec la notion décloisonnée de « contemporanéités multiples » qu’il partage partiellement avec Jean-Hubert Martin dans l’espace-tiers du colloque Magiciens de la terre (juin 1989) ; Jain se centre sur l’historicisation et la contextualisation culturelle, Martin sur les flux globaux liés à un tournant spatial. Jain se distancie de visions essentialisées politico-culturelles des arts et traditions populaires dominantes dans l’Inde postindépendance à la faveur d’une perspective propice à des créations in-situ expérimentales telles que la fresque murale de Ganga Devi représentant un Kohbhar ghar. La récente destruction de cette œuvre murale – suite au départ de Jain à la tête du musée – provoque une polémique dans le monde de l’art et la presse indiennes, mais est accueillie avec indifférence dans la majorité de l’opinion publique et politique, traduisant un changement de vision culturelle en Inde. En effet, l’ouverture du Bihar Museum consacre le retour des instances publiques indiennes et leur réappropriation esthético-politique de l’art maïthil. Créées in situ, quatre peintures de formats monumentaux (plus de 3 x 3 m.) y incarnent une canonisation patrimoniale, quand des peintres anonymisées décorent des édifices publics dans un but d’embellissement et de requalification urbains. Ces deux facettes contrastées témoignent de la diversité et de la labilité des contextes d’exposition maïthils au Bihar.

La présentation des œuvres du Mithila dans les galeries et les musées – en Inde comme à l’étranger – peut être interprétée de multiples façons. Issues d’un matrimoine immatériel qui les transcende, ces œuvres constituent les artefacts d’un monde dont le musée n’est que le dépositaire. Artifiées selon des modalités fluctuantes corrélées au Zeitgeist sérié en moments de la réception globale, les œuvres, quand elles font partie des collections permanentes du musée, sont incluses dans la durabilité de son existence muséographique et institutionnelle. Cette double identité suscite une tension fructueuse, qui apparaît magistralement dans les peintures présentées au Bihar Museum. Celles-ci symbolisent des expressions de la culture immatérielle maïthile (représentées pour leur dimension emblématique d’une pluralité de styles, de communautés, de caste) et y matérialisent aussi, présentées en tant que « chefs-d’œuvre » (par leur format monumental même), une canonisation (même politiquement instrumentalisée) du patrimoine matériel du Bihar : cette ré-appropriation esthético-politique conforte la politique d’institutionnalisation de l’art maïthil au Bihar comme symbole transculturel.

Faire groupe dans la singularité, rêver et changer le monde :

vers une Creative class au Mithila?

La transformation radicale induite par l’artification intriquée aux circulations sur un marché global, où les appropriations et les transferts sont démultipliés, expose les peintres et leurs œuvres à des effets paradoxaux, liés à la mondialisation. Celle-ci peut contribuer à extraire de la pauvreté une partie de la population, mais aussi s’accompagner d’un accroissement des risques pour une autre partie de celle-ci ; des gains de reconnaissance et de légitimation (symboliques, culturels, genrés et socioéconomiques), des formes de dé-subalternisation et d’empouvoirement (familiaux, sociaux) en résultent, comme persistent des inégalités sexospécifiques induisant une normalisation inégalitaire. En effet, la globalisation est expérimentée comme une combinaison d’espoirs et d’opportunités, mais aussi de peurs, liées à la perception de menaces. Ces tensions contradictoires résonnent aussi à l’échelle du champ culturel transnational maïthil. En effet, le processus d’artification marchandisé tend à réduire les violentes luttes intercastes récurrentes au Bihar, et favorise l’accès de peintres dalits à des formes inédites de reconnaissance, et même de consécration, induites également par des transferts artistiques intercastes inédits. Apparaissent ainsi, au sein des castes répertoriées, des styles (gobar des Chamarsetgodana des Dusadhs), fondés sur la promotion de ressources techniques et symboliques distinctives (comme l’usage des pigments naturels ou la geste de Salhesh), et pourtant construits dans une tension paradoxale entre affirmation identitaire et symbole consensuel intercastes : les castes dominantes de peintres (Maithil Brahmanes, Kayasths) s’approprient l’usage de pigments naturels (avec la généralisation de la mixité des couleurs) et les représentations de Raja Salhesh. Ces réappropriations transcastes (chromatiques, techniques, thématiques…) amplifient la diversification des peintures et concrétisent l’espoir qu’un monde social et créatif plus équitable se substitue aux violentes luttes intercastes et interclasses longtemps endémiques au Bihar.

Pourtant, l’émergence d’une « classe d’artistes » (a class of artists)25, basée sur la professionnalisation et l’internationalisation de la reconnaissance et des circulations, fait apparaître de nouvelles divergences entre les rares peintres les plus intégré.e.s dans le monde de l’art contemporain (souvent qualifié.e.s de neo-Madhubani artists) et les autres, cantonné.e.s à une grande pauvreté, à l’anonymat, à la reproduction d’œuvres standardisées et stéréotypées, et à des stratégies de survie sous la pression d’un marché de craft bazaars (śilp bāzār). Les premièr.e.s accédant à des formes inédites de reconnaissance (et même de célébrité) subvertissent les frontières symboliques, artistiques, sociales et culturelles du « village global » de l’art contemporain pour évoluer du local au translocal (à la jonction de frontières multiples : géographiques, culturelles, symboliques…), et du national au global. Ils et elles affirment une identité artistique liminale – au-delà des aires culturelles et des appartenances sociales –, à un point de confluence translocal, transsocial et transculturel. En revanche, l’industrie des crafts bazaars, à laquelle sont soumis.e.s les second.e.s, incarne les dérives d’une marchandisation dérégulée, priorisant le quantitatif : il en résulte déperdition créative, standardisation, aggravation de l’arbitraire d’un système artistique corrélé à un ordre social communément inégalitaires, qui perpétuent les clivages (de genre, de caste, de classe, Nord/Sud, urbain/rural…) dans un contexte de pauvreté régionale récurrente. Des tensions renouvelées peuvent en surgir.

Des systèmes de commerce souhaités équitables, en particulier étatsuniens, tendent donc à substituer à la caste une nouvelle « classe d’artistes » – une sorte de creative class26 made in Mithila –, mais c’est sans compter les inégalités qui persistent sous une nouvelle forme entre artistes neo-Madhubani et Madhubani27. En outre, les dissensions et les situations conflictuelles sont liées non seulement à la pauvreté endémique des peintres et plus largement de la population biharie, mais aussi à la précarité des médiateurs du Nord global de l’art du Mithila.

Pour l’ensemble des « cercles de reconnaissance »28 – formés des créatrices-productrices entre affirmation, empowerment et subalternisation, de médiateurs transculturels, de marchands, de chercheurs, de scientifiques et des publics globalisés, constituant ensemble les « artificateurs »29 – actifs dans la réception globalisée maïthile, la dynamique d’engagement sur le terrain de l’artification au Mithila s’inscrit – selon des modalités toutefois distinctives – dans des stratégies de renouveau existentiel, de reclassement social et de rebond professionnel. Ces stratégies et les activités qui en résultent fonctionnent comme un espace de valorisation alternative des ressources et des idéaux, adoptant une dimension symbolique (visant à perpétuer les idéaux et l’investissement sur un mode vocationnel) et matérielle (pour tenter d’échapper à la surexposition au risque de la précarité et des incertitudes). En résultent transferts et hybridations entre contreculture et féminismes, en Inde et dans le Nord global. S’y forge une pépinière artistique, culturelle et littéraire et un catalyseur du mouvement des femmes, ouverts au féminisme inclusif et à une effervescence créative, leviers d’un changement de paradigme dans les renouvellements des artistes et des médiateurs transculturels de l’art du Mithila. Les continuelles mutations de l’art du Mithila qui conserve « son intégrité et sa vitalité en tant que puissant langage d’expression artistique »30 s’effectuent en lien avec l’ensemble de ces transformations imbriquées en Inde et du Sud au Nord global. Les circulations globalisées des artistes, des œuvres et des idées ne se font qu’avec l’action conjointe de nexi d’artistes et de médiateurs transculturels – lesquels forment des artificateurs agrégés au sein de « cercles de reconnaissance » – situés à la jonction d’instances de médiation, qui sont partie prenante des dispositifs d’une « formidable machine à fabriquer de l’art »31 ensemble, au sein de collectifs informels. Ces derniers font groupe dans la singularité et s’affirment collectivement. C’est précisément la coexistence – diachronique ou synchronique – de l’ensemble de ces voix hétéro et polyphoniques, au sein desquelles s’imbriquent reconfigurations (créatives, discursives, sociales) et narrations multiples, vecteurs de pluralité discursive, qui attribue aux peintures leur dimension d’œuvre vivante, au Mithila et au-delà, suivant leurs circulations et leurs moments transnationaux, insérés dans l’histoire connectée de leur réception globale.

© Hélène Fleury – Tous droits réservés

Toute reproduction, totale ou partielle, sans autorisation écrite est interdite et constitue une contrefaçon (articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

Notes :

- L’artification désigne ici un processus de « passage à l’art » et de transformation du non-art en art (Nathalie Heinich et Roberta Shapiro, De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art. Paris : Éditions de l’EHESS, 2012, p. 20-21). Ce processus modifie durablement la frontière entre art et non-art, et ne se limitepas à un mouvement sur l’échelle hiérarchique propre aux secteurs artistiques. Ce déplacement des frontières entre les catégories conduit à l’émergence de formes inédites d’art. L’artification se définit alors comme résultant de l’ensemble des opérations, des pratiques et des symboliques – discursives et organisationnelles –, par lesquelles les acteurs s’accordent à considérer un objet ou une activité comme de l’art. L’artification représente le processus qui institutionnalise l’objet comme œuvre, la pratique comme art, les pratiquants comme artistes, les observateurs comme public, soit qui crée un monde de l’art. ›

- Hélène Fleury, « Les peintures du Mithila : évolution des techniques créatives et adaptation des produits au marché », Artisanat et Design : un dessein indien , dir. Philippe Bouquillion, Julie Peghini et Catherine Servan-Schreiber, Collection du Labex ICCA (Industries Culturelles, Création, Numérique), vol. 5. Berne (Suisse) : Peter Lang, 2018, p. 217-253, ici p. 217. ›

- Coralynn Val Davis, Developing Women / Tourist Destination. Global Relations and Local Processes at a Women’s Craft Producing Project in Nepal. Thèse de doctorat : University of Michigan, 1999, p. 215. ›

- Hélène Fleury, Réception et globalisation des peintures du Mithila : médiations dans un champ culturel transnational. Anthropologie sociale et ethnologie. Thèse : Université Paris-Saclay, 2024 (https://theses.hal.science/tel-05005031v1), p. 148-164 et p. 2597-2666. ›

- Tokio Hasegawa a fondé à Tokamachi-shi (Niigata) et dirige depuis le 1er mai 1982 une structure inédite et originale, unique au monde, le Mithila Museum, qui regroupe plus de huit cent peintures du Mithila, mais aussi des œuvres Warli, Gond ou Bhil et des sculptures en terracotta. Selon l’historienne Neel Rekha, plus de trois cents de ces œuvres furent réalisées in-situ lors de nombreuses résidences d’artistes. En effet, Tokio Hasegawa a invité plus de cent artistes maïthils ou warlis en résidence dans son musée, au rythme moyen de deux artistes par an pendant plus de vingt ans. Ces résidences artistiques de créationin situ se raréfient après le suicide d’un artiste tribal majeur Jangarh Singh Shyam en 2001. Selon Tokio Hasegawa, le travail de la peintre Ganga Devi a motivé la création de cette collection, ainsi que la présentation de quatre-vingt peintures du Mithila par un groupe de jeunes voyageurs japonais de retour d’Inde. Né après la guerre, Tokio Hasegawa adhère au mouvement de la contreculture au Japon, notamment en tant que membre des Taj Mahal Travellers, groupe japonais de musique expérimentale créé en 1969. Vers 1980, il quitte Tokyo et s’installe dans un ancien bâtiment scolaire abandonné au sommet d’une montagne à Tokamachi, qu’il transforme en centre visant à faciliter l’apprentissage et le dialogue spirituel et culturel. Cf. Neel Rekha, Art and Assertion of Identity : Women and Madhubani Paintings, thèse de doctorat en histoire sous la direction de Vijay Kumar Thakur. Patna : Patna University, 2004, p. 115 et Tokio Hasegawa, Mithila Museum [texte dactylographié envoyé par l’auteur le 6 juin 2014], s.l.s.d., p. 4 et Tokio Hasegawa [texte dactylographié envoyé par l’auteur le 6 juin 2014], s.l.s.d., p. 3. ›

- Hélène Fleury, Réception et globalisation des peintures du Mithila, op. cit., p. 150. ›

- Concernant la « production globale de la localité », cf. Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. Paris : Petite Bibliothèque Payot, 2005, p. 270-271 (édition originale : Modernity at large : Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1996) : « Un cadre reliant le global, le national et le local reste encore à émerger. (…) la tâche de produire de la localité (en tant que structure de sentiment, propriété de la vie sociale et idéologie d’une communauté identifiée) est de plus en plus un combat ». Concernant la notion de Third Space, voir Homi K. Bhabha, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, traduction française Françoise Bouillot. Paris : Payot, 2007, p. 83 : « Il est significatif que les capacités productives de ce tiers-espace aient une origine coloniale ou postcoloniale. Car le désir de descendre dans ce territoire étranger – où je vous ai mené – (…) ouvre éventuellement la voie à la conceptualisation d’une culture internationale, fondée non pas sur l’exotisme du multiculturalisme ou la diversité des cultures, mais l’inscription et l’articulation de l’hybridité de la culture ». ›

- Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXesiècles. Paris : Éditions du Seuil, 1999 et 2001, p. 11 : « Rien de plus international que la formation des identités nationales. Le paradoxe est de taille puisque l’irréductible singularité de chaque identité nationale a été le prétexte d’affrontements sanglants. Elles sont bien pourtant issues du même modèle, dont la mise au point s’est effectuée dans le cadre d’intenses échanges internationaux ». ›

- John Bowles, « Arts and Crafts, An Interview with Jyotindra Jain », The India Magazine of Her People and Culture (août 1998), p. 34, et cité par David Szanton et Malini Bakshi, Mithila Painting, the Evolution of an Art Form. San Francisco, Berkeley : Ethnic Arts Foundation, Pink Mango, 2007, p. 3 : continuous change and innovation are vital to the survival of any culture or tradition or individual artist. ›

- Jyotindra Jain, « Artist within his society: Diversity of Aesthetic criteria », communication non publiée, in Colloque Magiciens de la terre, samedi 3 et dimanche 4 juin 1989, p. 1 et 5, Archives Beaubourg – Dossier : Archives Jean-Hubert Martin – Vst JHM / Les Magiciens de la terre (Boîte 6 – Archives), Dossier Inde: Nevertheless how can one not grasp the value of these expression as innovative contemporary voices within the context of their own changing society and culture. ›

- Cf. Raphaël Rousseleau, « De l’industrie villageoise au Craft Museum (New Delhi) : images de la création authentique, “indigène”, dans l’Inde coloniale et indépendante (1850-1984) », Artisanat et Design : un dessein indien ?, dir. Philippe Bouquillion, Julie Peghini et Catherine Servan-Schreiber. Berne : Peter Lang, collection du LABEX ICCA, Industries Culturelles et Création Artistique, 2018, p. 53-83, ici p. 75 : « Il [Jyotindra Jain] utilise notamment le National Award for Master Craftsman, ou prix du maître artisan (instauré par le Comité de l’artisanat en 1975) pour subventionner certains artisans sur la base de leur excellence artistique ». ›

- Hélène Fleury, « Les peintures du Mithila : évolution des techniques créatives et adaptation des produits au marché », Artisanat et Design : un dessein indien ?, dir. Philippe Bouquillion, Julie Peghini et Catherine Servan-Schreiber, Berne : Peter Lang, Collection du Labex ICCA (Industries Culturelles, Création, Numérique) vol. 5, 2018, p. 217-253, ici p. 217 : « Jusque dans les années 2000, cette pratique picturale est souvent érigée en tradition immuable, comportant une iconographie invariable, généralement subsumée sous la rubrique de styles de castes ». ›

- Philippe Dagen, Primitivismes 2. Une Guerre Moderne. Paris : Gallimard, 2021, quatrième de couverture. ›

- Philippe Dagen, Primitivismes. Une invention moderne. Paris : Gallimard, 2019, p. 132 : « Grâce à l’illusion artistique, ce jeu produit les mêmes effets affectifs que s’il s’agissait de quelque chose de réel. Le fait même de faire est la satisfaction elle-même, l’objet obtenu – quand il y en a un – étant le signe de cette satisfaction et, à un moindre degré sans doute, satisfaction pour celle ou celui qui, à défait de faire de ses mains, fait sien l’objet par le regard, c’est-à-dire en éprouve la puissance d’arrachement au présent – arrachement puisqu’il s’agit de s’arracher à l’état d’homme moderne et civilisé. Le primitivisme est l’ensemble de ces arrachements ». ›

- L’expression est celle de William Archer quand il se résout à accepter un poste de conservateur, responsable de la section indienne du Victoria and Albert Museum (1949-1959) en constatant que celui-ci possède l’avantage, inestimable selon lui, de « rester en contact quotidien et régulier avec la culture indienne, l’art indien, les objets indiens, les idées indiennes, les choses indiennes et les gens indiens. L’Inde constituerait à nouveau mon travail et ma vie. Le travail lui-même assurerait ce lien vital ». [William and Mildred Archer 1994, India Served and Observed. London Londres : BACSA (British Association for Cemeteries in South Asia), p. 127 : But more than anything else I saw that the post would have one inestimable advantage. It would keep me in daily touch with Indian culture, Indian art, Indian objects, Indian ideas, Indian things and Indian people. India would once again be my work and life. The job itself would ensure a vital connection] ›

- Cf. Pierre Bourdieu, « Avenir de classe et causalité du probable », Revue française de sociologie, 15/1, (janvier-mars 1974), p. 3-42. ›

- La dynastie Khaṇḍavālas coïncide avec le Raj de Darbhanga. Cette dynastie Maithil Brahmane règne sur un ensemble de territoires constitutifs de l’aire culturelle, linguistique et géographique maïthile, désormais divisés et répartis entre l’Inde et le Népal. Le Raj de Darbhanga se divise en trois principales gouvernances : 1. il est subordonné à l’empire moghol (1557-1684 ) ; 2. il devient un État indépendant (1684-1804) ; 3. puis un État zamīndārī sous le Raj britannique (1804-1947). Pour plus de détails, voir Carolyn Brown Heinz [Henning Brown], « Raja and Rank in North Bihar », Modern Asian Studies 22/4 (1988), p. 757-782. À son acmé, la dynastie étend sa gouvernance sur 10 360 km2 et est décrite comme « la plus vaste et la plus riche des zamīndārī du nord du Bihar et l’une des plus vastes zamīndārī de l’Inde britannique » (as the largest and richest of the North Bihar zamindaris and one of the greatest zamindaris of British India). ›

- Yves Véquaud, Vive le Haschich ! Paris : l’Esprit frappeur, 1999 [première édition : 1977], p. 137. ›

- Shrutidhari Singh, History and Order in Mithila : Reflections on Continuity and Change over the Last Millenium. Darbhanga : The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 2013. ›

- Selon Edward O. Henry, « Mithila », The Garland Encyclopedia of World Music, vol. 5 : South Asia : The Indian Subcontinent, dir. Alison Arnold. New York et Londres : Garland Publishing, 2000, p. 677 sq., ici p. 678. ›

- Henri Benoît de Coignac occupe successivement, à New Delhi, les fonctions de deuxième conseiller d’ambassade (de 1974 à 1975), puis de conseiller culturel et de coopération scientifique et technique (de 1975 à 1977). Cf. Ministère des affaires étrangères, Annuaire diplomatique et consulaire de la République française. Paris : Imprimerie nationale, 2000, p. 1118. ›

- Jean Daridan est ambassadeur de France en Inde, de mai 1965 à 1970, et au Népal, de juin 1965 à avril 1967. Historien chartiste et diplomate, il obtient, en 1963, le prix annuel de littérature Georges Dupau de l’Académie française pour sa biographie d’Abraham Lincoln. Geneviève Daridan, née Le Couteulx de Caumont, est l’auteure d’essais et de monographies sur l’Asie, inspirées de ses séjours au Japon, mais aussi en Inde. En 1963, Sept siècles de sculpture japonaise : Rencontres avec l’Occident, publié à l’issue du séjour de Geneviève et Jean Daridan au Japon, est rapidement traduit en japonais. En 1964, pour cet ouvrage, Geneviève Daridan reçoit le prix Hercule Catenacci de l’Académie française, distinguant des livres illustrés de luxe dans une pluralité de domaines. ›

- Voir « Frères des hommes organise une exposition de Madhubani, peintures naïves indiennes », Le Monde (4 mars 1971), lemonde.fr/archives/article/1971/03/04/freres-des-hommes-organise-une-exposition-de-madhubani-peintures-naives-indiennes_2469793_1819218.html, site Internet consulté le 10 juillet 2024. ›

- La notion de « superréalisme » (superrealism) à la place de celle de « surréalisme » désigne la déclinaison britannique de ce mouvement. Bien qu’il s’inscrive partiellement dans le mouvement du surréalisme, le superréalisme se comprend comme un phénomène plus large, d’affirmation moins révolutionnaire, dans la « continuation de la tradition romantique du subjectivisme, mais puisant une nouvelle inspiration dans l’analyse freudienne du subconscient ». Cf. Donald Bassett, « Felix Kelly, Herbert Read and Neo Romanticism », The British Art Journal, VIII/2 (automne 2007), p. 26-33, ici p. 26. ›

- Carolyn Brown Heinz, « Documenting the Image in Mithila Art », Visual Anthropology Review, 22/2 (2006), p. 5-33, ici p. 18. ›

- Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. ›

- Autre nom donné aux peintures du Mithila, du nom de la ville à immédiate proximité des principaux villages d’artistes au Mithila, en Inde, souvent dans le contexte de leur commercialisation, et du nom de la sous-région (ou district éponyme) du Mithila au Bihar. Cf. Neel Rekha, Art and Assertion of Identity : Women and Madhubani Paintings, thèse de doctorat en histoire sous la direction de Vijay Kumar Thakur. Patna : Patna University, 2004, p. 1 :these ceremonial folk paintings of Mithila, now popularly identified as Madhubani paintings after the name of the sub-region of Mithila in BIhar, [have been preserved till today by the women of the region]. Cette acception s’est popularisée en s’associant davantage aux dimensions strictement marchandes de la production et des circulations des artefacts. Madhubani peut en outre être traduit du maithili par « forêt de miel ». ›

- Nathalie Heinich et Gisèle Shapiro, De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art. Paris : Éditions de l’EHESS, 2012, p. 20. ›

- Ibid., p. 288. ›

- David Szanton et Malani Bakshi, Mithila Painting, the Evolution of an Art Form. San Francisco, Berkeley : Ethnic Arts Foundation, Pink Mango, 2007, p. 87 : Despite this vast expansion of subject matter, Mithila painting has maintained its roots in broader Indian ritual, iconographic, cosmological, and aesthetic traditions. It is visually distinctive and independent of painting techniques and imagery derived from the West. Although inevitably influenced by bread transformations in Indian society, culture, and politics, and outside figures as well – indeed, perhaps because of its engagement with these external forces and figure. ›

31. Heinich/Shapiro, De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, op. cit., p. 288. ›

© Hélène Fleury – Tous droits réservés

Toute reproduction, totale ou partielle, sans autorisation écrite est interdite et constitue une contrefaçon (articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).