À l’occasion de l’interview de Renaud Fabbri, les éditions Le refuge du Rishi et vāhana वाहन vous offrent un bon de réduction de -10% sur tous les livres, revues et conférences du Refuge du Rishi (voir la boutique) avec le code vahana jusqu’à fin février.

Renaud Fabbri est directeur des Éditions Le Refuge du Rishi. Docteur en Science Politique de l’université de Versailles, il a publié

- en 2015 : Eric Voegelin et l’Orient: millénarisme et religions politiques, de l’Antiquité à Daech

(Paris : L’Harmattan) - en 2018 : René Guénon et la tradition hindoue : les limites d’un regard

(Lausanne : L’Âge d’Homme) - en 2022 : La Grande Illusion: le nihilisme post-moderne à la lumière du Vedânta

(Milan: Archè).

Voyageant régulièrement en Inde, il a réalisé Guru & Disciple, un film-documentaire sur un monastère shankarien

Tu as créé la maison d’Édition Le Refuge du Rishi en 2020. Pourrais-tu nous dire quelle est la raison de ce projet et quelle est ta ligne éditoriale ?

Renaud Fabbri: J’avais co-dirigé Adyan, une revue de religion comparée quand j’habitais au Qatar ce qui m’avait donné l’idée d’une revue spécialisée sur l’Inde que j’ai baptisée Aditi du nom de la Mère des dieux dans la mythologie védique ancienne. De cette revue qui est parue pendant 4 ans est née l’idée d’une maison d’édition qui aborderait la spiritualité indienne dans une optique vraiment traditionnelle au sens défini par René Guénon. Pas de « développement personnel », de recherche du bien-être low-cost ni de tantrisme en vue d’une vie sexuelle épanouie. C’est un choix de ligne éditoriale difficile parce très peu de gens s’intéressent vraiment à l’Inde traditionnelle aujourd’hui. Même ceux qui prétendent ne pas faire dans le New Age s’y complaisent. Une partie du milieu « hindouisant » français me fait penser à cette métaphore du poisson, incapable de reconnaître l’eau parce qu’il y a toujours été plongé. Cela n’a pas toujours été le cas parce que nous avons eu de grands indianistes qui comme Tara Michaël ou Lilian Silburn combinaient harmonieusement érudition et préoccupation spirituelle.

Tu te réfères souvent à René Guénon et tu as même publié un livre sur sa réception du Vedānta, quelle est la pertinence de ses thèses sur la modernité et la Tradition au XXIième siècle en ce qui concerne l’hindouisme ? Le guénonisme a-t-il pris quelques rides ?

RF: Avec le recul des années, je me rends compte à quel point ma vision du monde et même toute mon existence ont été façonnées par la rencontre de Guénon. Celui qui s’est pénétré de son œuvre sait ultimement que seules les questions spirituelles comptent. « Messire Dieu premier servi » disait Sainte Jeanne d’Arc et Guénon n’enseignait pas autre chose. Il faut le répéter constamment dans un monde qui voudrait nous faire croire que la spiritualité est affaire de croyance privée et que les gens sérieux se consacrent à l’économie ou à la politique. Le grand désordre dans lequel nous vivons tient finalement à cet oubli de la primauté du spirituel que ce soit à l’échelle individuelle ou collective. Guénon est un antidote à cette illusion.

Cela étant dit, une fois reconnus les immenses mérites de l’œuvre de Guénon, rien ne nous interdit de pointer certaines difficultés. Comme le faisait remarquer Jean-Pierre Laurant, les intuitions de Guénon se recommandent par leurs fulgurances mais ses raisonnements s’appuient souvent sur des sources discutables. C’est d’autant plus vrai dans le cas de l’Inde où Guénon n’avait jamais mis les pieds (ce que déplorait déjà Alain Daniélou), et ce même s’il prétend avoir été en contact avec des maîtres hindous. Qui étaient-ils ? Je doute que Guénon ait menti parce que je crois en sa totale intégrité personnelle mais il se pourrait que leur identité reste à jamais un mystère. Je te ferai d’ailleurs une confidence, au risque d’attirer sur moi les foudres des guénoniens : je ne serais pas surpris outre mesure qu’un jour on découvre que son maître hindou était en fait une femme, peut-être rattachée à un monastère shankarien. Cela expliquerait sans doute la grande discrétion de Guénon sur le sujet, le fait que peut-être lui-même n’était pas tout à fait convaincu de la régularité de ce qui lui avait été transmis. J’ai en tout cas toujours été convaincu que même dans les monastères shankariens, certaines femmes pouvaient être le véhicule d’influences spirituelles, relevant de l’aspect plus shaktique et informel de la Tradition.

Ces spéculations mises à part, on ne saurait nier que Guénon a un peu déformé certaines doctrines hindoues. J’identifierais quatre difficultés:

- La question de l’initiation: Guénon a découragé les Occidentaux qui voulaient se tourner vers la tradition hindoue en laissant entendre que pour participer pleinement à la spiritualité indienne, il fallait appartenir à une caste. Ce n’est pas complètement faux mais il faut quand même distinguer l’initiation de caste de l’initiation au sens purement spirituel du terme, de la diksha qu’un guru peut aussi bien transmettre à un hors-caste qu’à un étranger. Les vrais obstacles pour un Occidental se situent peut-être ailleurs: barrière linguistique, choc culturel, la négligence des Indiens quand il s’agit de transmettre des instructions précises pour la sâdhana et surtout la montée d’un certain nationalisme qui fait que les Occidentaux ne sont plus reçus avec la même bienveillance. L’Inde se ferme de plus en plus ou se protège de nous, selon les points de vue.

- La réincarnation: certes ultimement, le Soi est la seule réalité et Il ne transmigre pas mais on ne trouve pas chez Shankara de démonstration de l’impossibilité métaphysique des renaissances au sens où l’entend Guénon. Tout dépend en somme si on se situe du point de vue empirique ou absolu, mais de là à dire que la notion de réincarnation est une invention des Occidentaux, c’est grossir le trait, pour dire le moins !

- La doctrine des cycles: Guénon prétend que la modernité coïncide avec la fin du Kali-yuga. C’est peut-être faire trop d’honneur à l’Occident décadent que de voir dans sa chute un signe des temps. En tout cas, les chronologies indiennes repoussent dans un avenir lointain la fin du cycle et, dans les milieux que j’ai pu fréquenter, je n’ai jamais entendu d’autorités traditionnelles affirmer que nous vivons à la fin de l’âge sombre. J’avais d’ailleurs posé la question à Swami Svapurananda Sarasvati sur ce point qui s’était montré catégorique.

- La place de la dévotion: les lecteurs de Guénon sont dans leur majorité attirés par la voie de la connaissance, imitant en cela leur maître. Or en fait l’immense majorité des Indiens suivent une voie relevant de la bhakti et un guru indien traditionnel aura tendance à orienter ses disciples, ceux en tout cas qui n’ont pas rompu totalement avec le monde et pris sannyasa, vers la dévotion à une déité d’élection, un Iṣṭa-devatā. Fondamentalement j’ai peine à voir une différence immense entre un Indien qui récite pieusement les noms de la Déesse et un chrétien qui récite son rosaire à la Vierge Marie. Certains guénoniens comme l’Abbé Stéphane, Jean Hani ou François Chénique ont d’ailleurs établi des rapprochements très fins entre shaktisme et culte marial. Beaucoup de guénoniens qui se croient qualifiés pour la voie de la gnose regarderont avec mépris ce genre de pratique, mais ne s’illusionnent-ils pas un peu ?

Tu avais réalisé un film documentaire sur feu Swami Svapurananda Sarasvati, le Shankaracharya de Jyotir et Dwarka Pith, entré en Mahāsamādhi il y a quelques mois. Pourquoi as-tu souhaité le rencontrer ?

RF : Swami Svapurananda Sarasvati était le pontife du monastère de Jyotirmath et de Dwarka, deux des quatre centres spirituels fondés selon la tradition par Adi Shankacharya. « Gurudev » était un disciple de Swami Brahmananda Saraswati, le restaurateur du matha du Nord après plus d’un siècle d’éclipse et de Swami Karpatri, un grand érudit du nord de l’Inde. On dit que c’était de ce dernier qu’il tenait l’essentiel de ses connaissances sur la ŚrīVidyā, le culte de la déesse Lalita Tripura Sundarī. Il est très rare qu’un même Shankaracharya soit en charge de deux mathas mais le précédent Shankaracharya de Dwarka était mort sans laisser de successeur et avait recommandé Swami Svapurananda Sarasvati. Depuis sa mort en septembre 2022, Swami Sadanananda et Swami Avimukteshvarananda ont respectivement hérité des mathas de l’Ouest et du Nord, mettant ainsi un terme à cette situation inhabituelle.

Guénon avait reconnu dans l’hindouisme l’héritage le plus direct de la Tradition Primordiale. Rencontrer un successeur direct d’Adi Shankaracharya, se rattacher au Sanātana Dharma revenait pour nous à un retour à l’âge d’or. C’était presque par hasard que mon épouse et moi-même, nous avions eu la chance de rencontrer Swami Svapurananda Sarasvati en 2008 lors d’un voyage dans les Himalayas, après que les chaleurs étouffantes de Benarès nous aient contraints à nous réfugier dans les montagnes. A la différence d’autres gurus traditionnels souvent plus distants et inaccessibles, Swami Svapurananda Sarasvati était une personnalité très affable et nous avons continué à le voir régulièrement pendant plusieurs années, essentiellement dans son ashram du Madhya Pradesh, jusqu’à ce que la covid rende les voyages plus compliqués et que son état de santé se dégrade. Il serait très difficile de faire comprendre à quelqu’un qui vit dans l’ambiance profane de la France contemporaine ce que peut-être un ashram traditionnel, un lieu façonné par la présence du sacré et où les synchronicités viennent nous rappeler constamment que l’Esprit souffle là où il veut, que la vraie patrie de l’homme est le Ciel. Le guru est au cœur de la vie de l’ashram, comme une sorte de centre immobile. Il reste par certains aspects un être humain, avec ses traits de personnalité bien marqués, et en même temps on peut percevoir à travers lui une réalité de nature « non-humaine » comme dirait Guénon. Un guru n’est pas un avatāra, ni nécessairement un jīvanmukta mais il n’en reste pas moins qu’une partie des réflexions des Pères de l’Église sur la figure de l’Homme-Dieu permettraient d’éclairer la personne du guru. Je souligne cela d’autant plus que je suis le premier à reconnaître les dérives sur lesquelles peuvent déboucher la vénération des gurus en Inde, en dehors mêmes du cas des faux maîtres qui s’abusent eux-mêmes et qui trompent les autres. Très souvent, j’ai été frappé de voir que pour beaucoup d’Indiens la rencontre du guru était une sorte de fin en soi alors qu’elle devrait être plutôt l’événement inaugural d’un cheminement initiatique.

Swami Svapurananda Sarasvati, pour revenir à lui, s’est présenté à nous moins comme une maître de gnose que comme une incarnation vivante du Sanātana Dharma, lequel ne se limite pas à la métaphysique du Vedānta, mais se manifeste aussi à travers le culte des déités. Au centre de son ashram du Madhya Pradesh, non loin de l’endroit où il avait pratiqué des ascèses intermittentes pendant sa jeunesse, se dresse d’ailleurs un temple dédié à la déesse Lalita Tripura Sundarī à laquelle il était particulièrement attaché tout comme à Rama, la figure indienne du roi juste. Ce qui nous a aussi toujours frappé, c’est la manière dont il attirait à lui des gens très simples, jusqu’aux plus humbles paysans, leur enseignant le Sanātana dharma sous la forme de paraboles et de fables. Nous étions souvent assez loin d’un certain imaginaire guénonien des sociétés secrètes. Mais il faut reconnaître que pour s’élever vers les cimes de la métaphysique, une tradition spirituelle doit savoir s’appuyer sur la dévotion populaire et lui parler son langage, lequel a souvent plus de valeur que les spéculations purement intellectuelles. Pour avoir oublié cette vérité, pour avoir laissé disparaître l’univers qui avait rendu possible Sainte Bernadette et Lucie, la principale voyante de Fatima, le catholicisme se meurt, depuis au moins le dernier Concile.

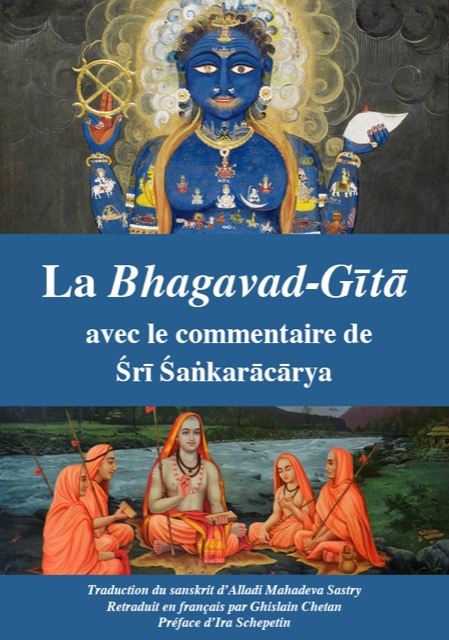

Tu as publié récemment une traduction de la Bhagavad-gītā, accompagnée, et c’est tout son intérêt, des commentaires de Shankara. Pourrais-tu nous dire en quoi Shankara nous livre des clefs de lecture pour comprendre cette écriture majeure de l’hindouisme ?

RF : Ce travail a été réalisé par Ghislain Chetan sur la base de la traduction sanskrit/anglais déjà ancienne d’Allady Mahadeva Sastry. A chaque fois que cette première traduction manquait de clarté nous n’avons pas hésité à la comparer avec des traductions plus récentes pour rendre le commentaire de Shankara aussi lisible que possible. Il n’existait bizarrement pas de traduction intégrale du commentaire de Shankara en français et les traductions existantes de la Gītādans notre langue sont souvent influencées par certains a priori, l’idée notamment que la Bhagavad-Gītā marquerait un tournant dévotionnel et une vraie rupture par rapport à la perspective de connaissance des Upanishads. Il va sans dire que le commentaire de Shankara contredit à angle droit une telle interprétation. Il n’en reste pas moins qu’à la différence des Upanishads, cette dernière ne s’adresse pas seulement à des saṃnyāsins mais propose tout un éventail de pratiques spirituelles, s’apparente à une sorte d’échelle de Jacob, prenant l’homme au niveau où il est et le conduisant étape par étape à l’état suprême. L’articulation des différentes formes de yoga qui sont décrites reste néanmoins malaisée d’où des interprétations parfois contradictoires : Ramanuja la lisait dans une optique dévotionnelle. Vivekananda identifiait quatre formes fondamentales de yoga (jnana, raja, bhakti et karma) dans la Gītā, chacune adaptée à un certain type d’hommes mais conduisant finalement au même but. On connaît la fortune de la thèse qu’il a défendu selon laquelle les grandes religions sont autant de chemins conduisant au même sommet. Shankara réfute toute idée d’une équivalence des différentes voies. Personne ne parviendra à la Délivrance par l’action et ce, même si cette dernière, correctement orientée, peut conduire à une forme de purification intérieure indispensable au commencement.

Nous vivons à une époque où une nouvelle forme de yoga fleurit toutes les semaines. Shankara qui ignorait tout des délices du yin-yoga et autres yogas thérapeutiques ne reconnaissait que deux formes fondamentales de yoga, celle qu’expose Krishna à Arjuna au deuxième chant :

- le yoga de la connaissance (jnana-yoga), désignée sous le terme de Sāmkhya dans la texte. Il ne faut bien sûr pas confondre ce dernier avec le Sāmkhya classique lequel est parvenu jusqu’à nous sous les traits d’un système dualiste et d’une sorte de grammaire spéculative. Ce yoga de la connaissance, tel que l’entend Shankara, c’est le yoga des Upanishads, celui que Yama enseigne à Nashiketa dans la Katha-Upanishad et qui vise à la réintégration de l’individuel dans l’universel, à réaliser l’identité suprême entre l’Ātman et le Brahman.

- le yoga de l’action (karma-yoga). Ce dernier englobe aussi bien la pratique de l’action désintéressée (ce qu’on retient souvent de la Gītā) que les différentes formes de méditation (upāsanā) voire même les pratiques dévotionnelles, ce qu’on désigne sous le terme de bhakti-yoga. Ce yoga de l’action est recommandé pour tous les êtres qui ne sont pas mûrs pour le yoga de la connaissance, à commencer par Arjuna lui-même, lequel se proposait pourtant de déposer les armes et de prendre saṃnyāsa à la veille de la grande bataille qui allait décider du sort de son clan. Contre toute attente, Krishna le décourage parce que la bonne volonté ne suffit pas et, qu’un peu comme nous, il n’est pas prêt pour aborder les plus hautes disciplines contemplatives lesquelles exigent un mental parfaitement apaisé.

Ton dernier livre, La Grande Illusion, interroge le nihilisme post-moderne à l’aide d’un éclairage traditionnel et notamment celui du Vedānta. Quel regard peut-on porter sur la notion d’Illusion dans la modernité, et en quoi les traditions platoniciennes autant que le Vedānta et la science moderne sont-elles pertinentes pour comprendre des enjeux contemporains, aussi bien spirituels que culturels ?

RF : Pour clarifier les choses, le titre initial devait être différent mais avait effrayé le premier éditeur qui avait accepté le livre. Le livre devait s’intituler « Éloge de la discrimination », titre volontiers provocateur dans la mesure où le concept de discrimination (viveka en sanskrit) a pris une connotation péjorative alors qu’il a, à l’origine, un sens essentiellement intellectuel : la discrimination entre le réel et l’illusoire, le vrai et le faux, le juste et l’injuste, le beau et le laid etc. Discriminer c’est reconnaître les articulations du réel au sens de Platon.

Le point de départ du livre est un simple constat: trop souvent, dans les milieux néo-védantins occidentaux, l’idée de non-dualité tend à se marier avec le relativisme ambiant. Si tout est un, alors quelle valeur accorder à des notions comme celle de tradition ou de hiérarchie ? Ce faisant, on commet une erreur fondamentale, celle de confondre la vérité empirique (vyavahārika) et la vérité absolue (paramarthika). Or tous les maîtres du Vedānta insistent sur cette idée que, pour parvenir à la seconde, il faut s’appuyer sur la première, ce qui implique qu’on établisse des distinctions et, bien sûr, qu’on respecte les principes élémentaires de la logique et de la raison. Pire, une bonne partie des productions idéologiques de la postmodernité, dont certains esprits « éveillés » sont friands, se situent en deçà de la vérité empirique, au niveau de ce que le Vedānta tardif a appelé la vérité illusoire (pratibhasika). Ajoutons que si l’Inde traditionnelle, au nom d’un non-dualisme mal compris avait aboli toutes les distinctions alors il y a longtemps que les canaux par lesquels la tradition s’est transmise jusqu’à nous auraient disparus. Les iconoclastes d’aujourd’hui vivent sur un héritage qu’ils dilapident éhontément.

C’est finalement d’un tel manque de discrimination dont nous souffrons, à un niveau beaucoup plus large, au-delà des petits cercles néo-védāntins, et qui explique que nous vivons dans ce que j’ai appelé « une grande illusion », plus profonde encore que celle que dénonçait Platon dans l’allégorie de la Caverne et dont les expressions se déclinent à l’infini. Michel Onfray reprenait récemment l’image de la nef des fous pour dénoncer les grands délires idéologiques d’un Occident devenu sénile. Je ne peux que le suivre sur ce verdict.

Face à cette marche vers l’abîme, à ce suicide de la culture européenne, certains ont cherché un refuge dans le « jardin enchanté » de la Tradition. Ce fut l’attitude de Guénon qui écrivait avant la décolonisation. Aujourd’hui d’autres, comme Alexandre Douguine, appellent à la formation d’un front de la Tradition, d’une nouvelle Sainte Alliance, contre la (post-)modernité. L’idée peut séduire ceux, comme moi, que la proposition évolienne d’accélérer la chute ne convainc pas. C’est oublier néanmoins que les grandes Traditions spirituelles sont plongées aujourd’hui dans une profonde décadence qui tient à la fois à l’influence corruptrice de la modernité occidentale mais aussi à des causes plus internes. A vouloir lutter contre des monstres, on risque d’en devenir un soi-même. Dans le contexte indien, on assiste à la montée d’un nationalisme hindou qui cherche à défendre le Sanātana dharma au risque de le trahir. Il faut lire l’autobiographie de Lal Krishna Advani pour mesurer à quel point les partisans de l’Hindutva vivent dans un univers mental qui n’est plus celui de la Tradition, un peu comme Maurras au début du siècle dernier pouvait défendre la monarchie catholique tout en se déclarant athée. On ne peut aussi que s’inquiéter d’un certain manque de vitalité intellectuelle et spirituelle dans l’Inde actuelle : les derniers maîtres disparaissent sans laisser de véritable successeur, une tendance inquiétante qui n’est pas sans rapport sociologiquement avec le recul du monde des campagnes. Où sont aujourd’hui les Swami Karpatri ou les Ramana Maharshi ?

D’autres ont cherché un refuge dans la Nature alors même que cette dernière est véritablement menacée de destruction par l’esprit prométhéen de la modernité scientifique alliée au capitalisme marchand. Cette question de la Nature est d’ailleurs l’occasion pour moi de porter un regard critique sur certains courants écologistes (antispécisme et écologie profonde pour ne pas les nommer) pour lesquels je peux avoir une réelle sympathie mais qui, non seulement manquent de certains repères métaphysiques élémentaires mais sont train de se transformer en véritable « religion politique », en un nouveau millénarisme surtout effrayant de bêtise. Cette destruction de la Nature au sens large, qui resta pendant des millénaires le refuge des sages face aux désordres du monde profane, coïncide aussi avec la montée du projet transhumaniste lequel vise à abolir l’idée même de « nature humaine », avec, pour corrélat indispensable, la notion de limite sur laquelle reposait toute la sagesse des Anciens. Aucun des grands totalitarismes du XXème siècle, qui tous visaient à la création d’un « homme nouveau », n’avait à sa disposition les moyens de la science moderne. « Et vous serez comme des dieux … » La promesse de « l’homo deus » est ancienne.

Une des seules lueurs d’espoir me semble être certaines percées théoriques dans le domaine scientifique, qui certes ne « prouvent » pas l’existence de Dieu (les preuves classiques, tellement ridiculisées aujourd’hui, me semblent suffisantes) mais consacrent l’effondrement de la notion classique de matière sur laquelle repose tout le matérialisme vulgaire de nos sociétés. Loin d’être un socle ferme, la matière apparaît comme la réalité la plus fuyante et la moins assurée qui soit … ce qu’enseignaient déjà Platon et Aristote. Paradoxalement alors que certains chercheurs en science cognitive voudraient réduire la conscience à un épiphénomène de l’activité cérébrale, des physiciens comme Bernard d’Espagnat, stimulés par des découvertes comme l’intrication quantique (qui a valu un prix Nobel de physique à Alain Aspect en 2022), en viennent à rejoindre certaines intuitions du monde de la Tradition sur l’unité du réel par-delà de l’espace et du temps. A la suite d’autres auteurs, j’ai essayé de montrer, dans une optique plus védāntique et dans une perspective strictement philosophique (je n’ai aucune compétence en science fondamentale) que pour rendre raison de l’unité d’un être, il fallait faire appel à un principe spirituel, ce que la tradition indienne appelle l’antaryāmin mais aussi que la présence d’êtres doués de conscience dans l’univers, pour qui la distinction entre le vrai et le faux ont une réalité objective, présuppose l’existence d’un Esprit universel, antérieurement à toute forme d’individuation, plus réel que le monde matériel qui nous entoure. Ce renversement du matérialisme ne changera sans doute rien à la marche descendante du monde post-moderne vers le nihilisme mais elle peut apporter un certain réconfort au chercheur de vérité qui voit le désert avancer devant lui.

Sans pathos, il me semble qu’il faut surtout regarder la réalité en face: certaines civilisations, comme celle de l’Inde justement, ont peut-être encore une capacité de rebond, trouveront en elles les forces spirituelles pour se renouveler mais je crains que le cycle de l’Europe ne soit en train de se fermer définitivement. Au milieu des ruines, il faut donc adopter une attitude stoïcienne qui consiste à rester fidèle à ses principes tout en sachant que tout est probablement perdu et à agir sans attachement aux fruits, à la manière du karma-yogi que décrit Krishna dans la Gītā. Ce n’est certes pas une perspective réjouissante mais je pense que beaucoup de gens sentent confusément que nous approchons d’une grande catastrophe face à laquelle le spirituel doit rester notre unique boussole.

Références :